11/28【U-35限定】授業でICT使うって便利なの? 第2回

2020.11.28(土)9:00〜10:30

▼当日の動画

〈本日の講師〉

若松俊介先生(京都教育大学附属桃山小学校)

本ページの見出し

若松先生と考える「授業で大切にしたいこと」 11/28【U-35限定】授業でICT使うって便利なの? 第2回#5fc1947ea25cf200009fd972

ロイロノート・スクール活用例 11/28【U-35限定】授業でICT使うって便利なの? 第2回#5fc19d76a25cf200009fd9a6

ロイロノート・スクール活用のメリット 11/28【U-35限定】授業でICT使うって便利なの? 第2回#5fc19622a25cf200009fd986

若松先生と考える「授業で大切にしたいこと」

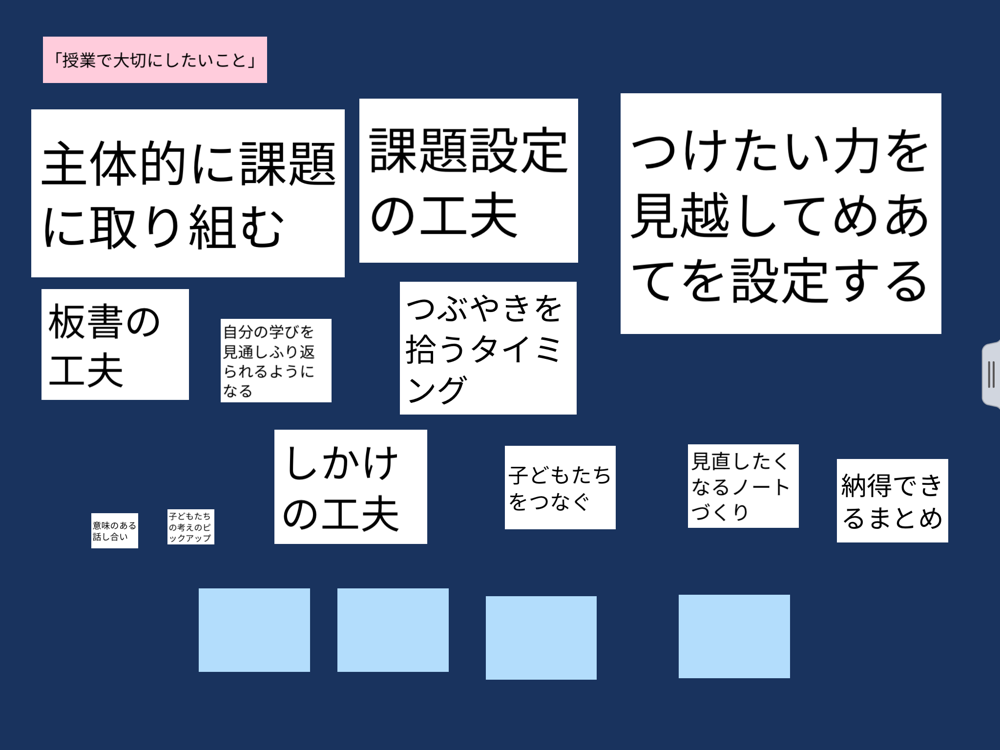

1. 授業で大切にしたいことを書き出す

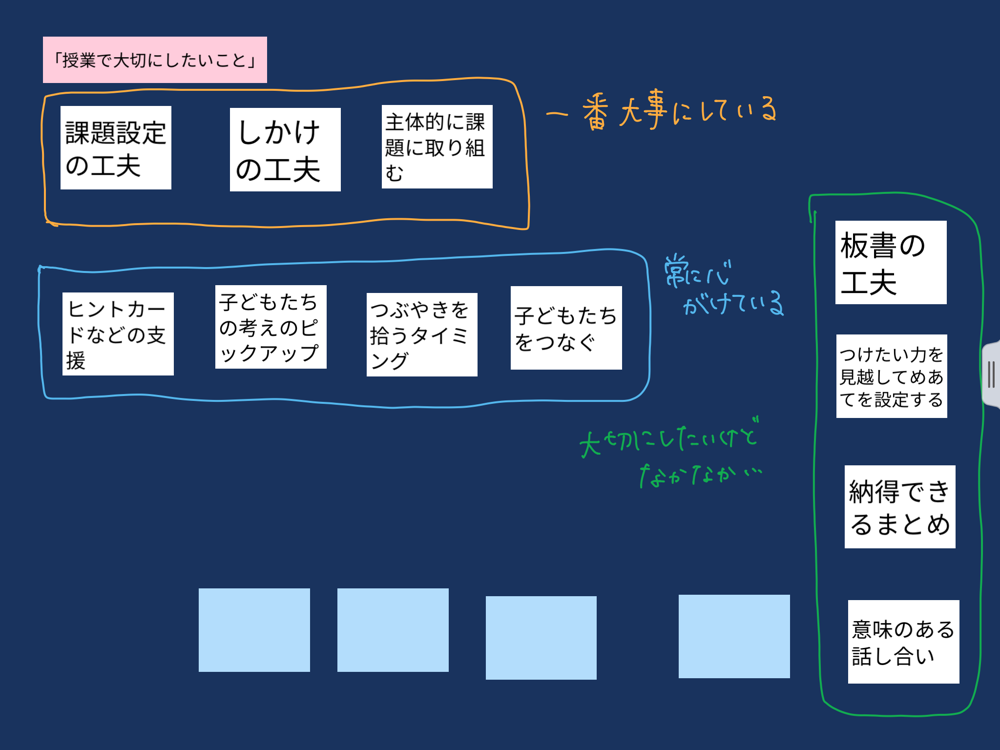

2. 大事だと思うものをチェックする

個人によってさまざまな方法がある(カードの大きさ、手描きで囲むetc…)

回答共有しておくことで、他者の方法が参照できる

考えを見える化することでアイディアが広がっていく(他者から学ぶ)

他者との比較によって、違いから考えを深めることができる

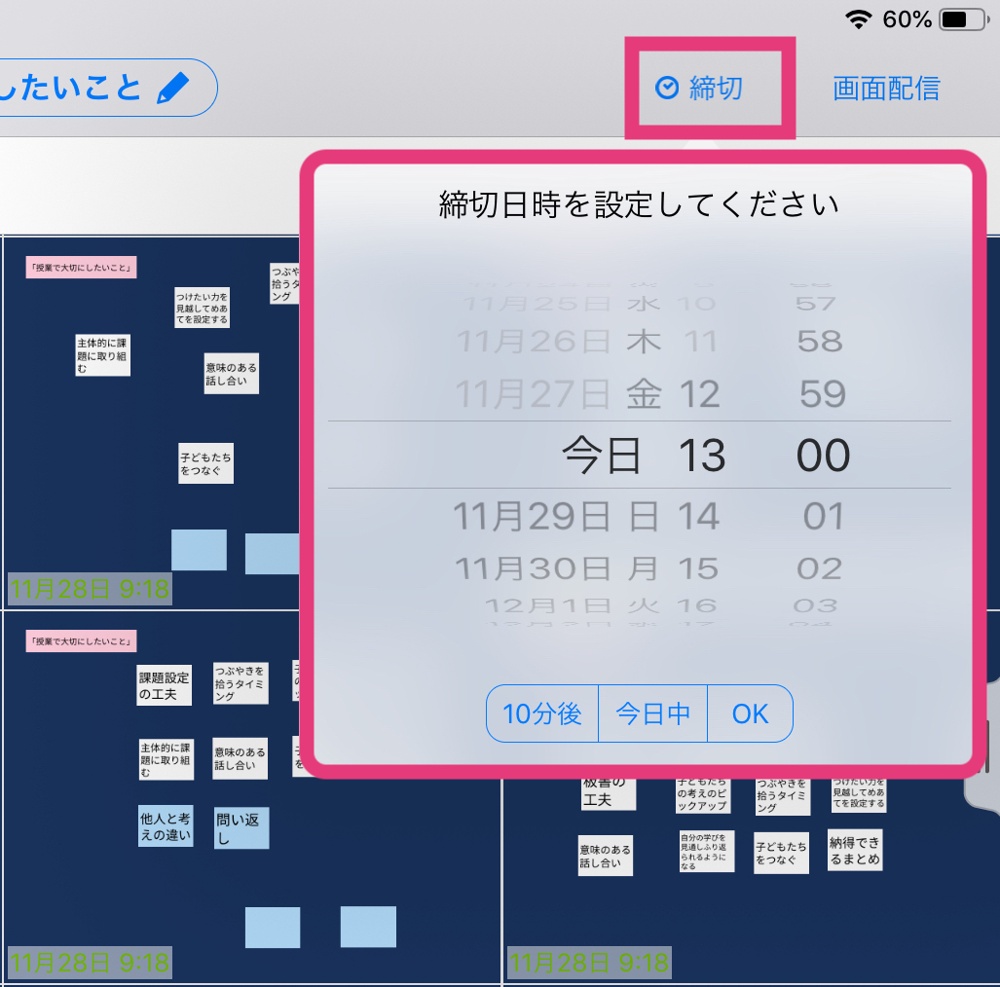

▶︎POINT:提出箱が複数ある場合は適宜、提出箱を締め切る。提出させたい提出箱だけ「募集中」に表示され、提出先の誤りが減る

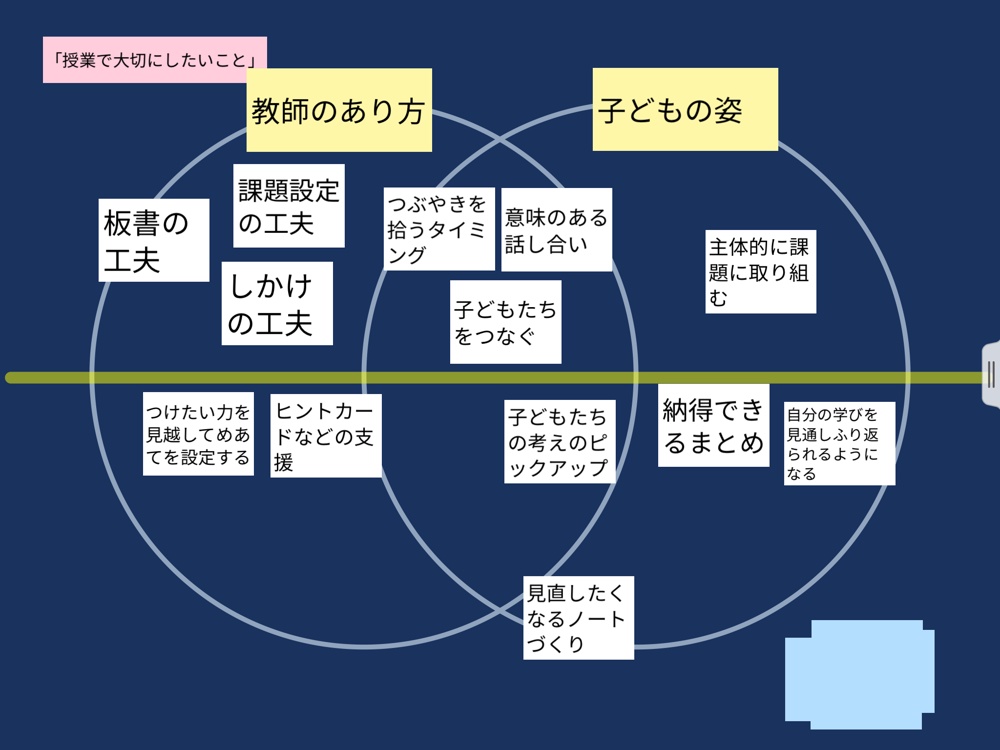

3. 「授業で大切にしたいこと」をベン図で考えてみる

教師のあり方/こどもの姿の視点で、先ほどのカードを分類する

4. 「授業で大切にしたいこと」を座標軸で考えてみる

ICT活用しやすい/しにくい の視点で分類する

5. グループで話し合う

▶︎POINT:グループになった子ども同士で、提出箱からメンバーのカードを比較して表示させる

ロイロノート・スクール活用例 画像をクリックすると拡大表示されます

【全体】

自分の立場(考え)をもつことを大切にする

▶︎POINT:自分も授業に存在・参加していることを子ども自身が自覚させることが大切

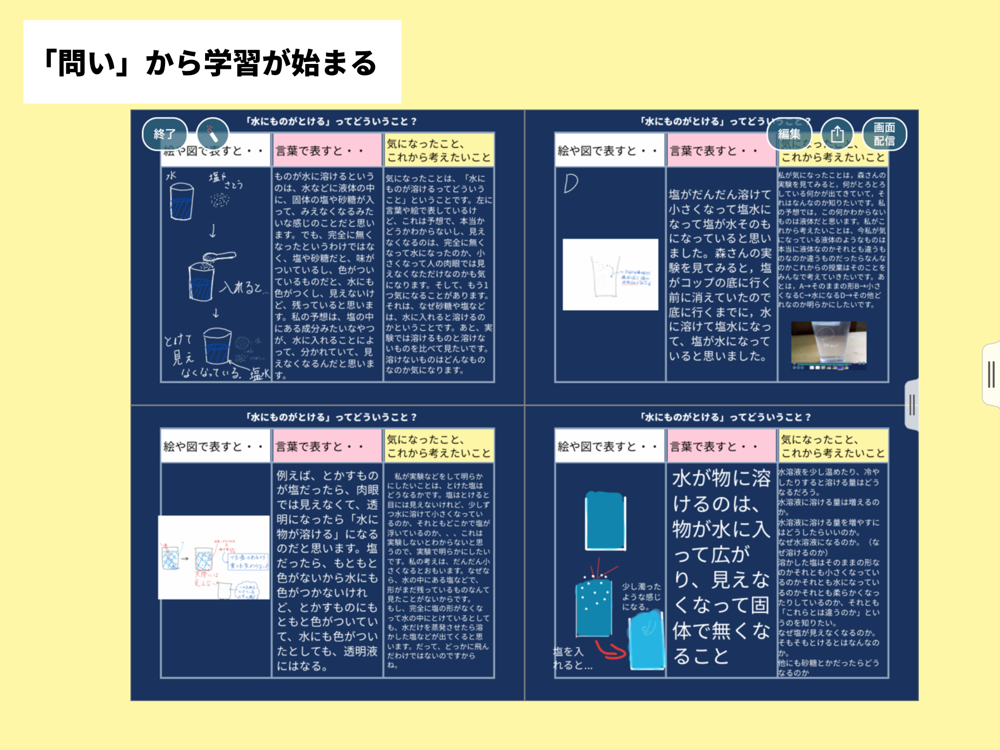

「問い」から学習が始まる

図(手描き)や写真などを用いてる

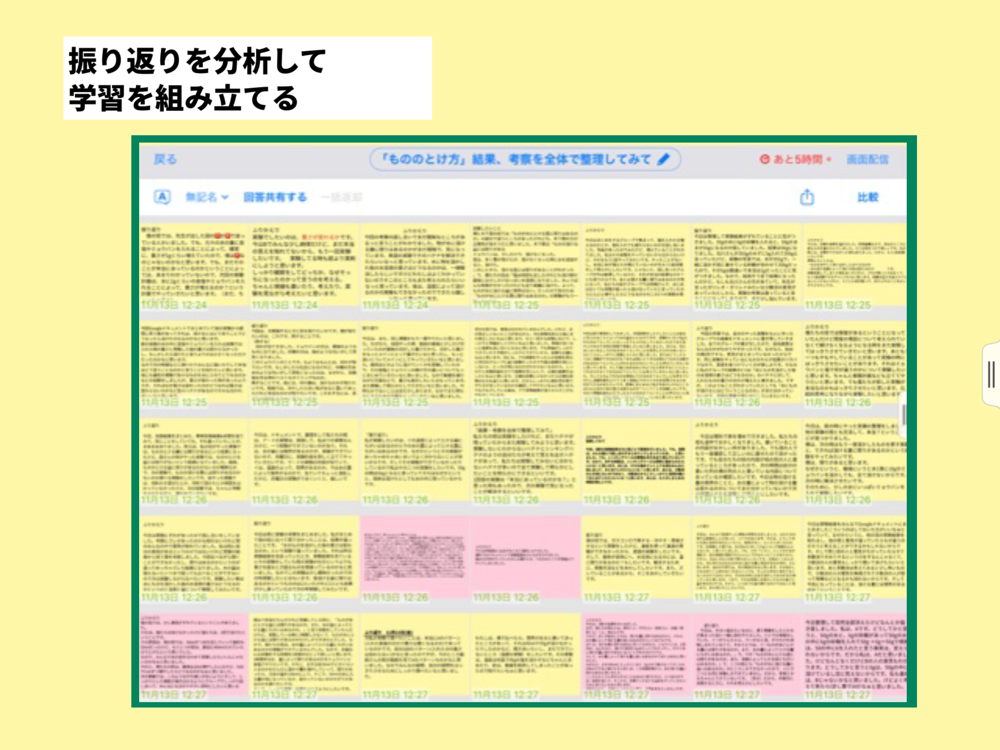

子どもの振り返りから学習を組み立てる

ピンク:単なる感想/黄色:きになること

振り返りで疑問やわからないことを次回の授業で取り入れるなど

互いの考えを見える化する

ICTで共有しやすくなる=これまで以上にインプット/アウトプットが増える

「自分の考えを更新しよう」という意識が芽生える

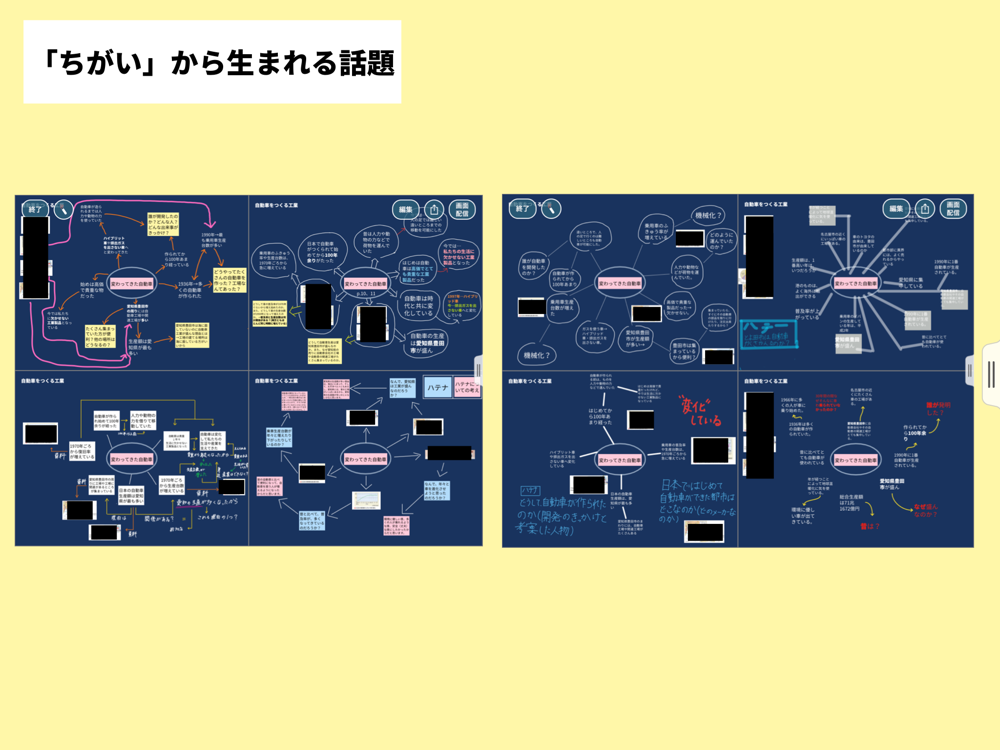

「違い」から生まれる話題

互いの頭の中が見えるようになるので、比べるきっかけになる

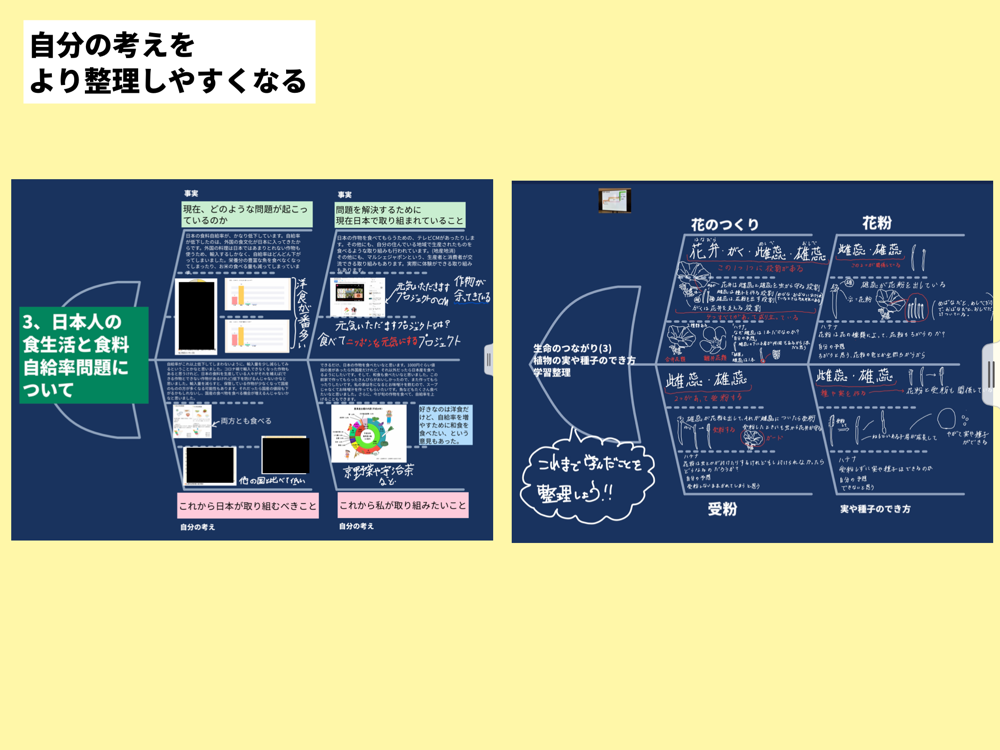

自分の考えをより整理しやすくなる

これまでの学習履歴を使いながら、自分の考えを整理

▶︎POINT:ノートの整理術について話す・考える・整理する時間も必要

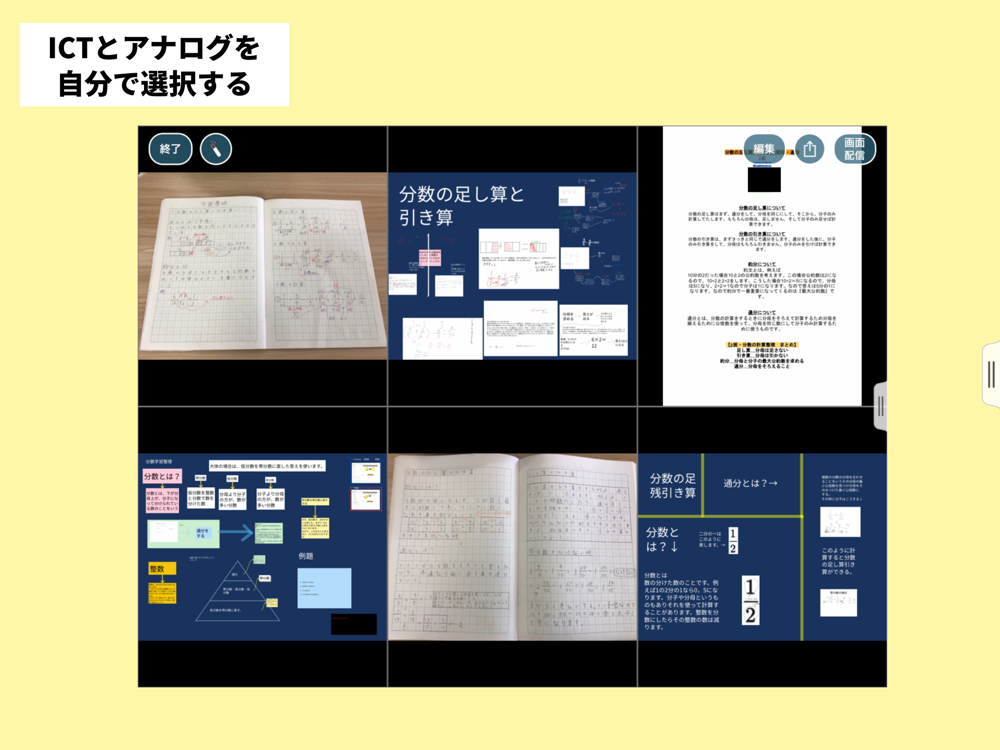

ICTとアナログを子どもが選択する

前回の質問コーナー参照↓

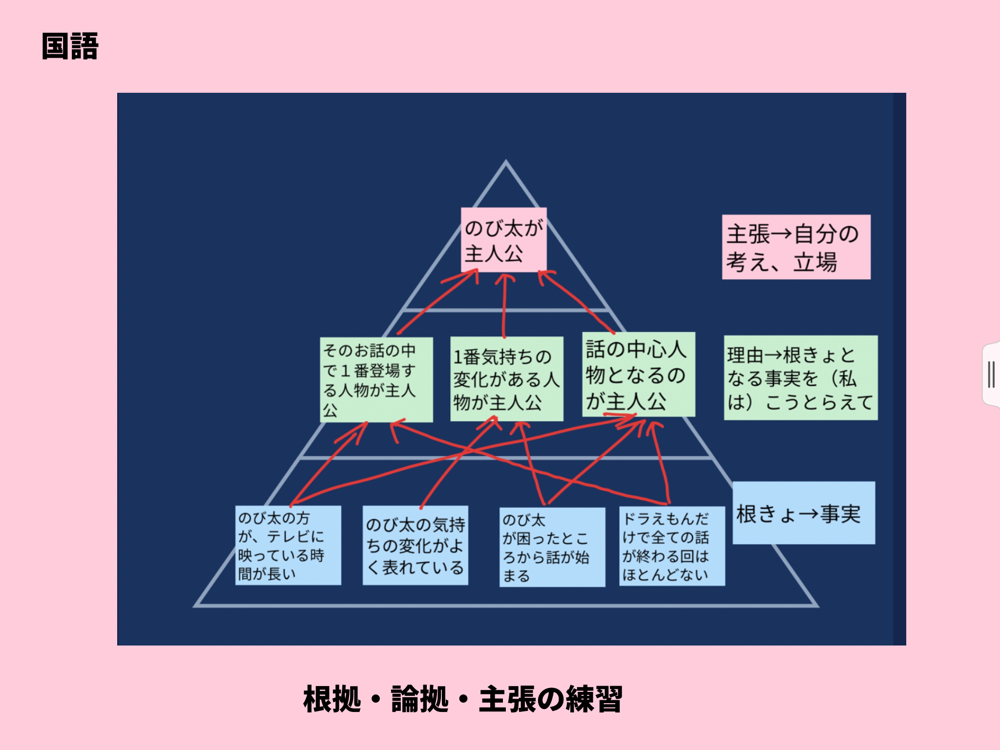

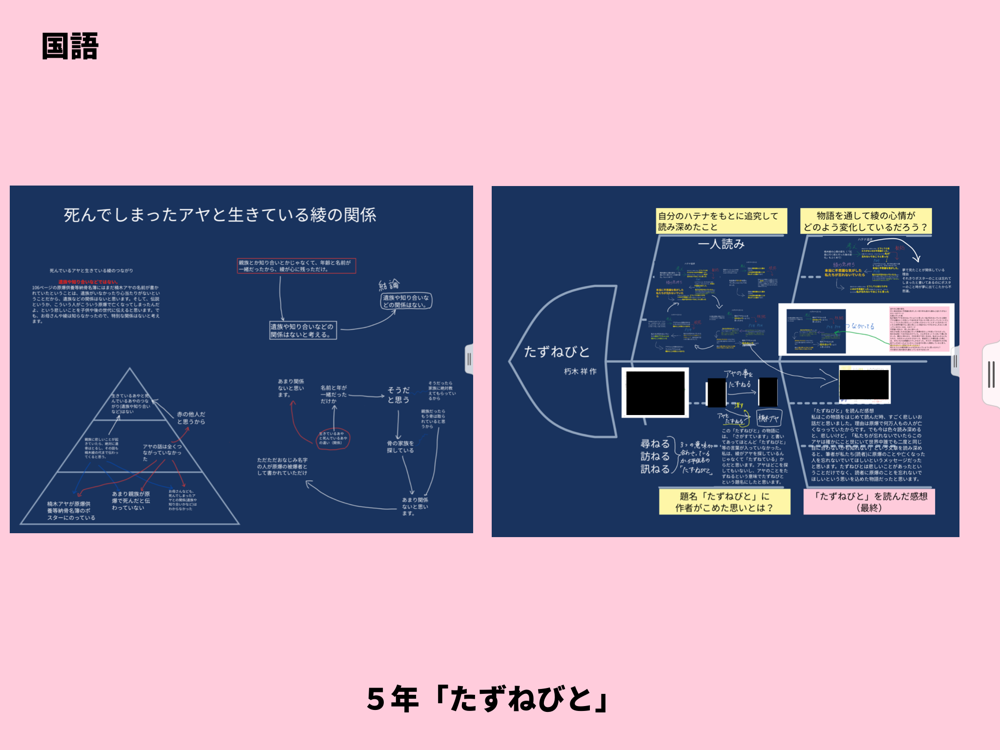

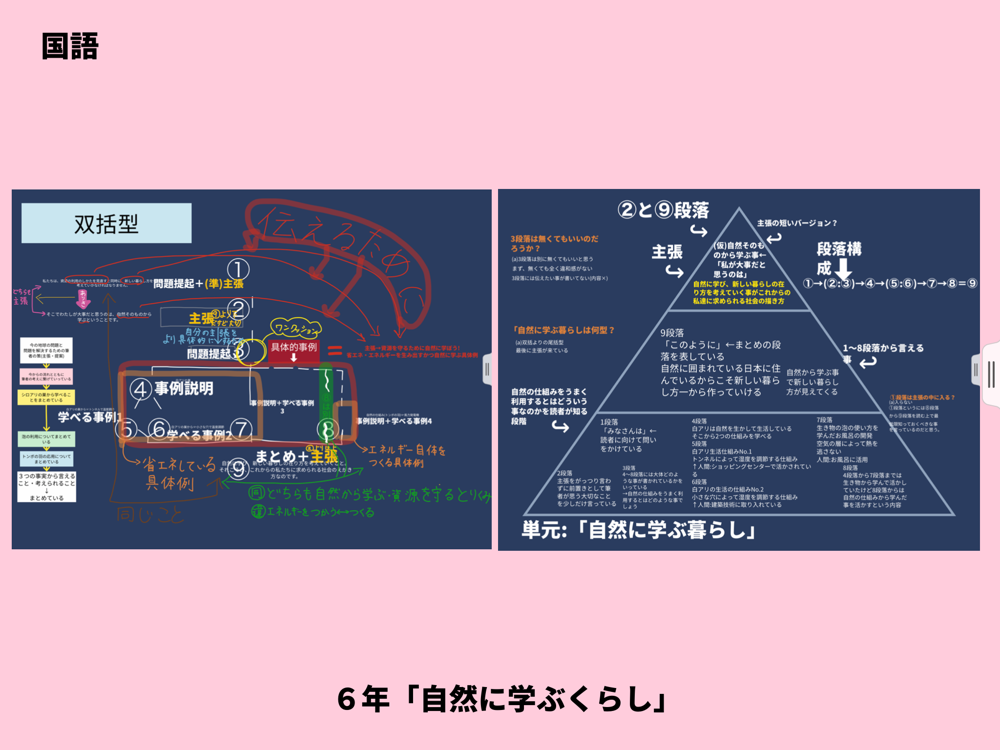

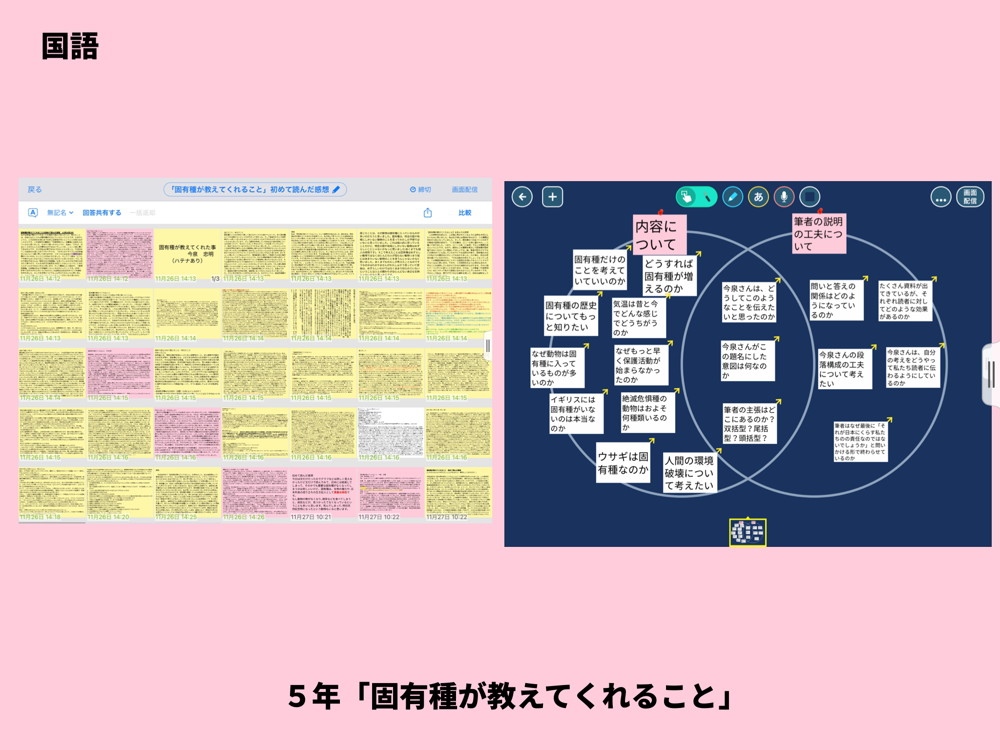

【国語】

根拠にもとづいた主張をつくる

こどもに身近な話題

シンキングツールによる学習のまとめ

学習がこども自分の中でつながる

▶︎POINT:まとめ方についての時間を設けて整理する時間も必要

写真をとって、俳句をつくる

いきもの観察「秋みつけ」などでも使える。

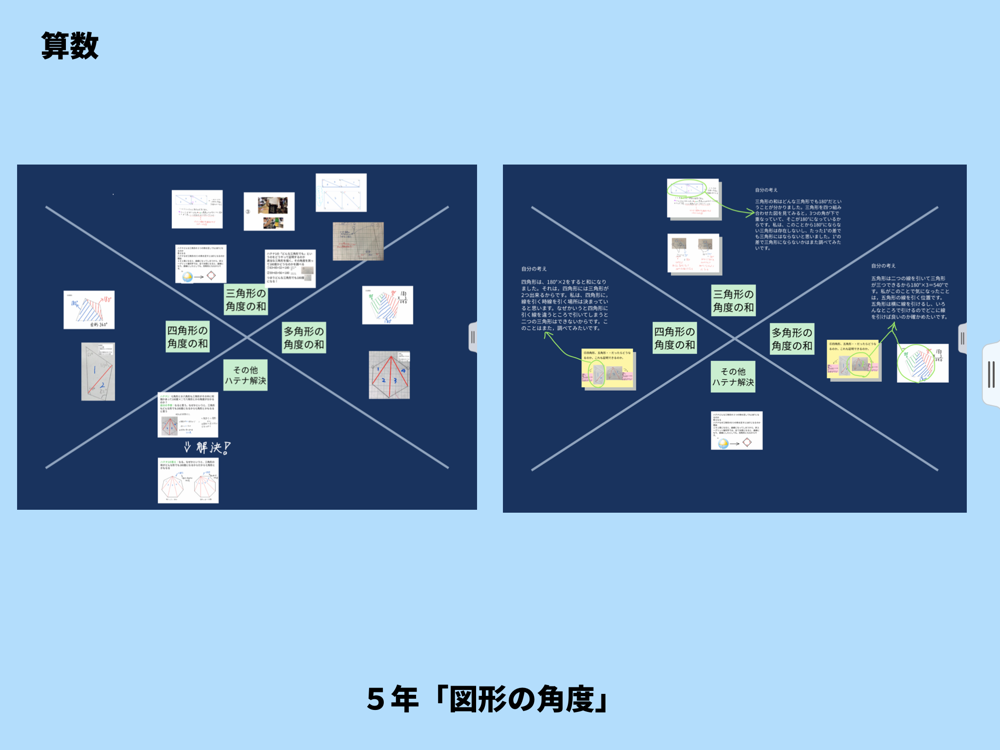

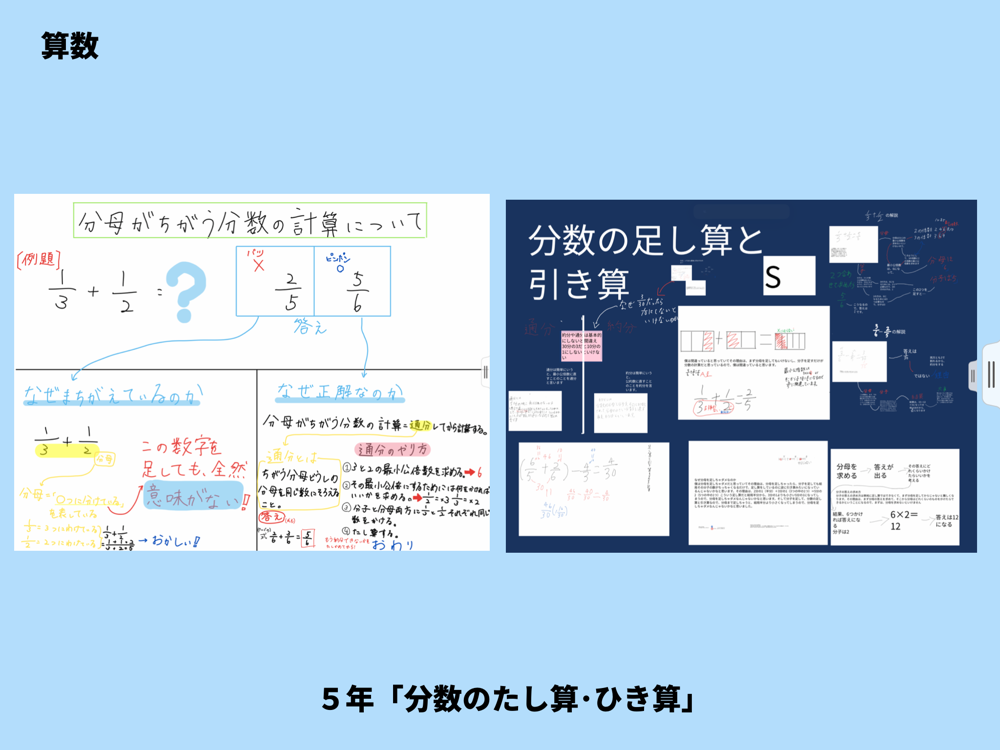

【算数】

同じものを比べる

前回までのノートを使って本時の学習につなげる

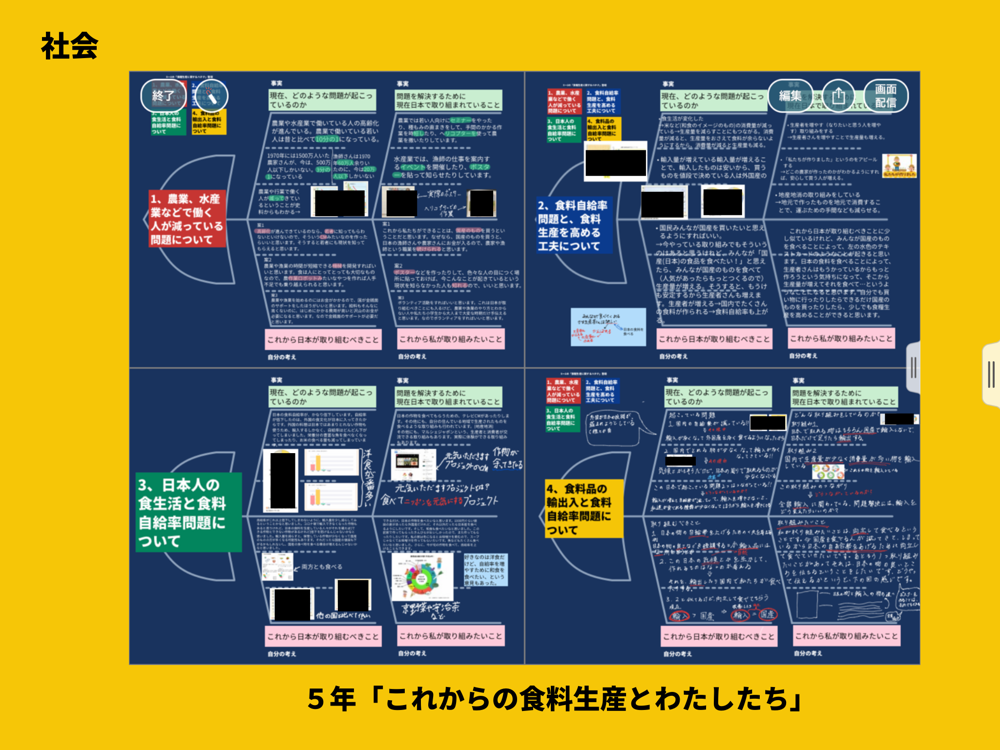

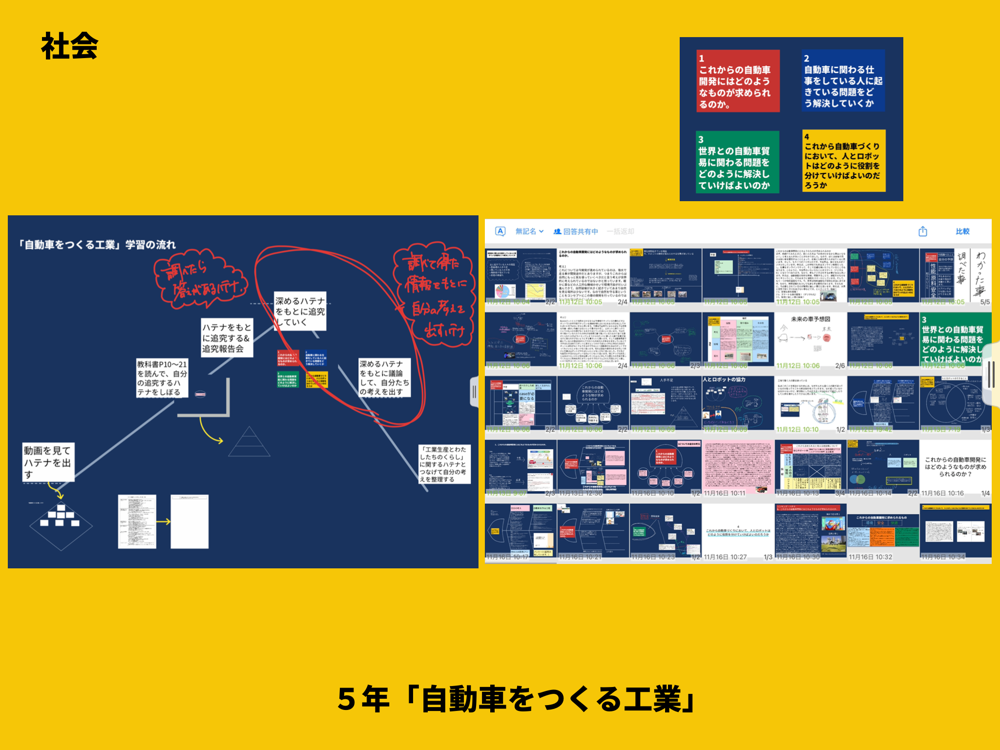

【社会】

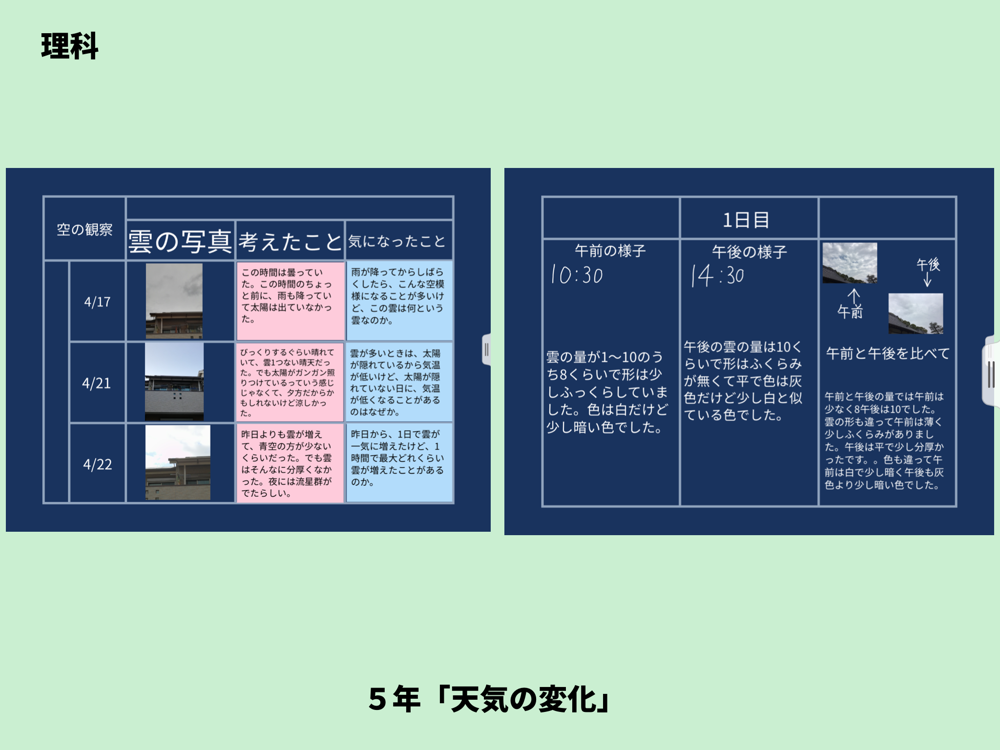

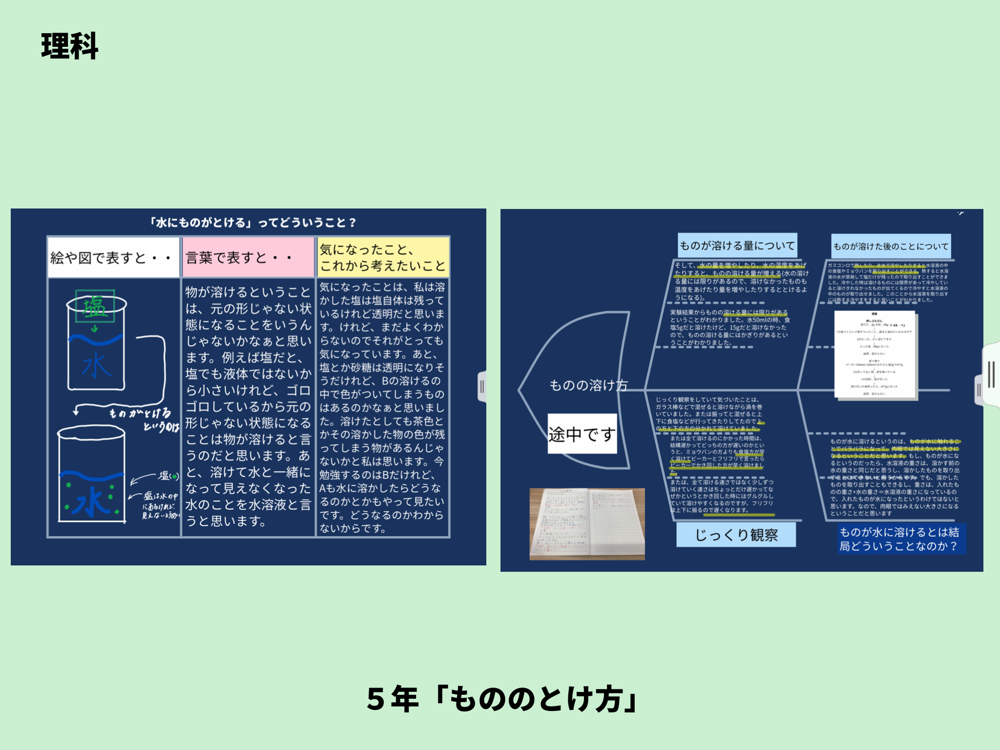

【理科】

ロイロノート・スクール活用のメリット

提出箱(回答共有)の活用により、授業参加の状況を視覚的にとらえることができる

活動・思考活動がデータで蓄積できる

回答共有で他者の考えにふれることができる

講師の先生に質問

Q:シンキングツールに視点を設定するとき/しないときの切り分け

若:

初期段階では視点を与えることが多いです。教師から視点を与える→自分で視点を設定するにシフトするのがいいと思います。

自分で収束の視点を見いだせる力をつけられるように練習を重ねています。

万:

視点の作り方を教えています。「どのような視点がいいかな?」と視点についてクラスで考える場面もあります。

視点が教科の見方につながります。1年生のときからの積み重ねですね。

Q:「子ども主体」とはどのような姿を想定されていますか?

若:

子どもが学ぶことを自分ごとにしている

自分の学びを更新する

探究的に学び続ける

授業に個人が存在していることを当人が意識できること

Q:シンキングツールの使い分け

若:

正解はないと思います。 まずは使ってみることが一番です!

自分が学習者として整理するなら?という視点をもつようにしています。

子どもたちは日々の学習で使っていく中で、自ずと使っていけるようになります。

よく使うのは以下です。

比べる中で新たな発見させたい→ベン図

多面的に分析させたい→フィッシュボーン

ベン図やクラゲチャートは1年生でも使いやすいです。

LoiLo野中:

使いやすいと思えるものを使ってみて、足りないなと感じたときに他のシンキングツールに目をむけて取り入れてみるのもよいですよ。

リフレクション:学んだこと、次回までにやってみたいこと

個人で思考することががあってこそだと思った

より子どもの視点で授業を作り、ICTを活用していきたいと思った

まずはシンキングツールを使ってみて、その中で各ツールの良さをみつけていきたい

月曜から教員は授業のファシリテートに専念したい、子どもたちで考えをつないでいくような授業をしたい

小学校での実践、シンキングツールの使いこなしに感心した

シンキングツールを子どもたちが使える武器にしてあげたい

提出した後のクラス内の交流の方法が知りたい

使っていく勇気!

ICTやシンキングツールなど、使っている先生の授業や試行錯誤している姿(失敗も含め)を積極的に校内の先生に見せていくことで、活用促進につながる

次回予告

樋口万太郎先生(京都教育大学附属桃山小学校)

3学期の授業計画について

「[*+ シンキングツールは自分の考えを作り出すことがゴールではなく、始まり!?」

【U-35限定】ICT活用学習会の様子

11/14(土)11/14【U-35限定】授業でICT使うって便利なの? 第1回

11/28(土)11/28【U-35限定】授業でICT使うって便利なの? 第2回

12/12(土)12/12【U-35限定】授業でICT使うって便利なの? 第3回

12/19(土)12/19【U-35限定】授業でICT使うって便利なの? 第4回