中学校・高等学校 理科活用法

中学校・高校の理科での、ロイロノートの活用法をまとめました。

講義での活用

知識の定着

シンキングツールを使って、わかりやすい説明を実現

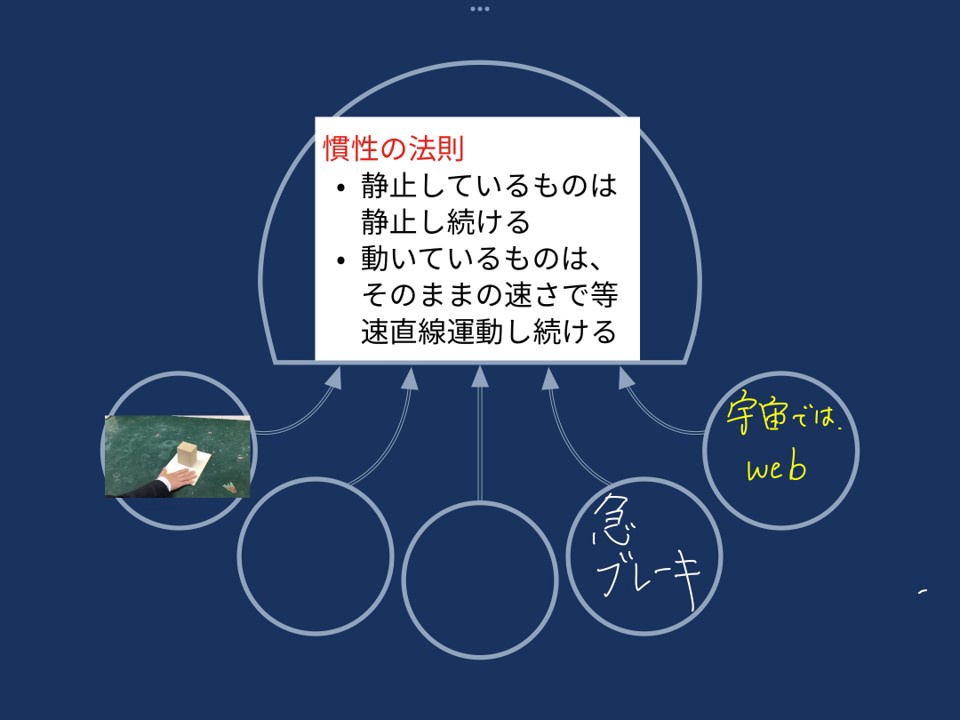

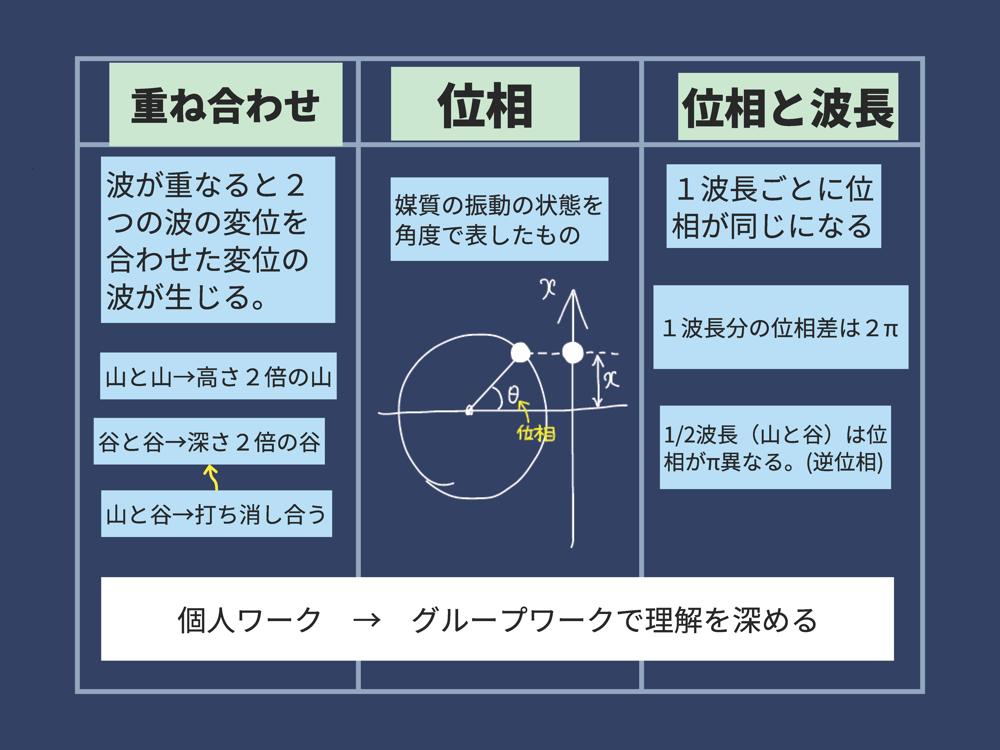

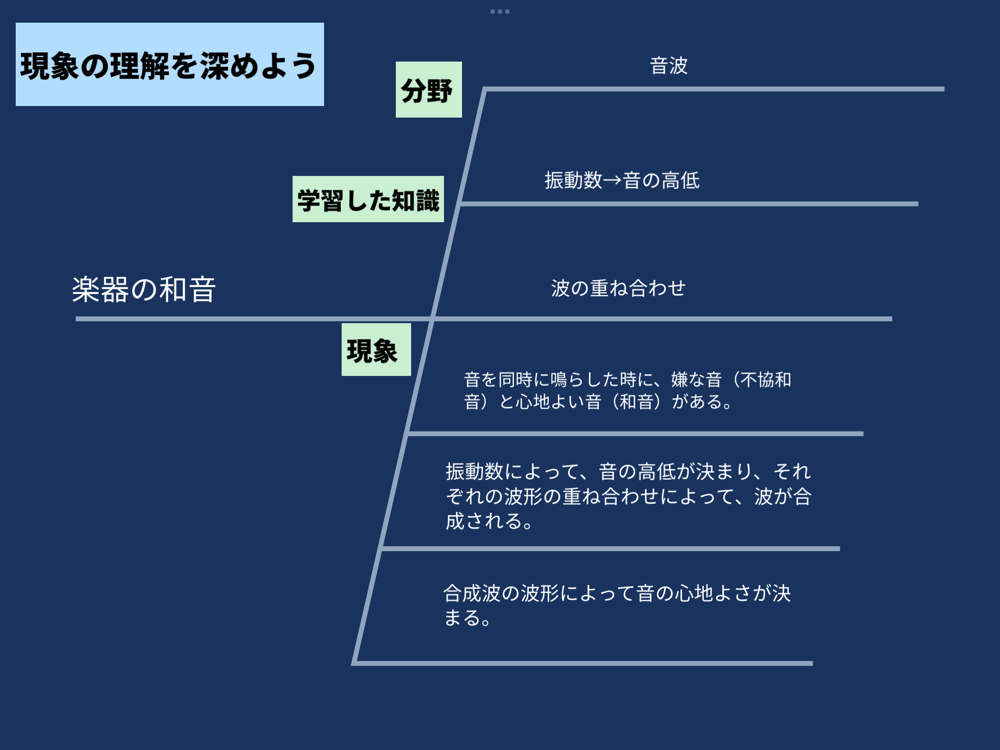

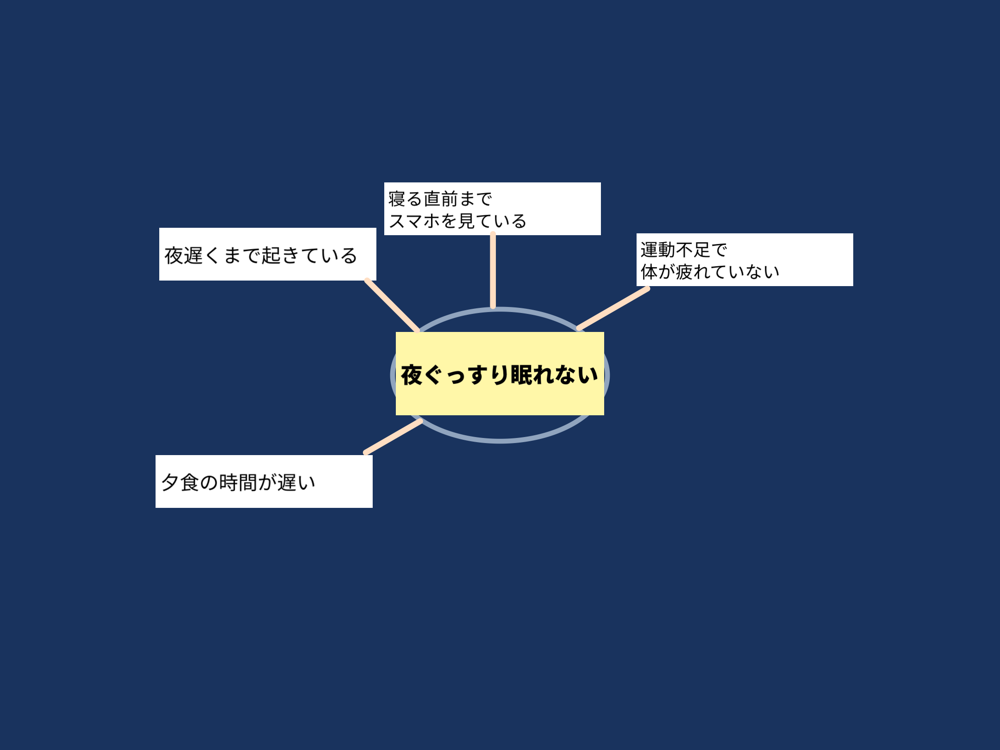

学びの連続性が重視される理科では、生徒が「既に知っていること」「以前に学んだこと」と「新しく学ぶこと」がどのように関連するのかを理解することもとても大切です。

ロイロのシンキングツールを使うことで、生徒の知識を整理し、生徒自ら体系化することができます。

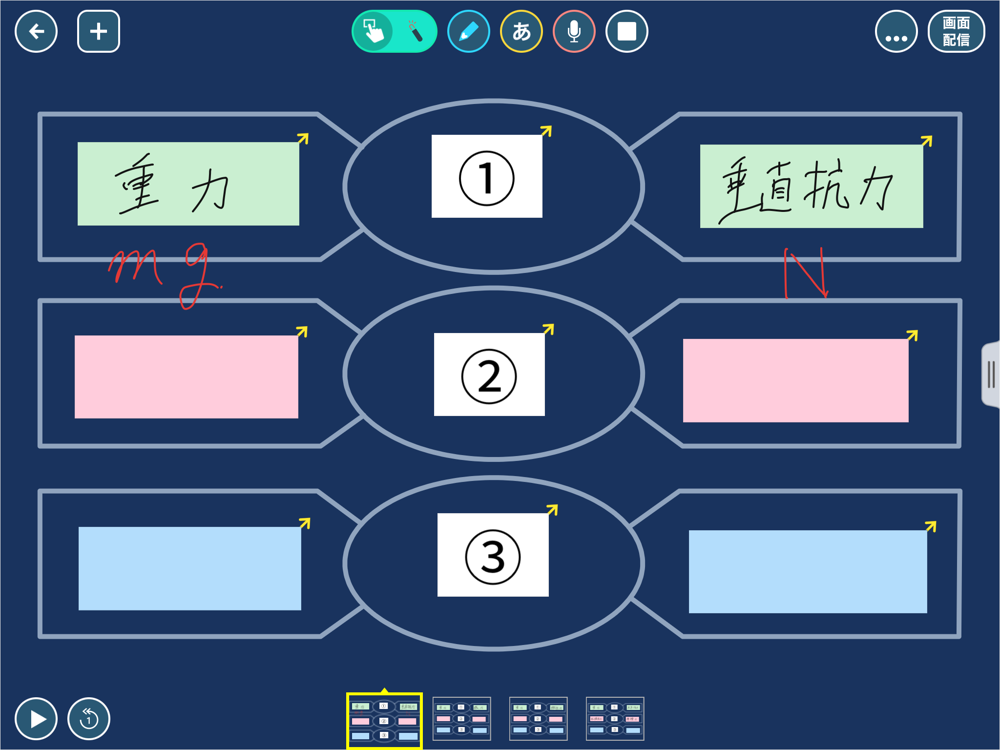

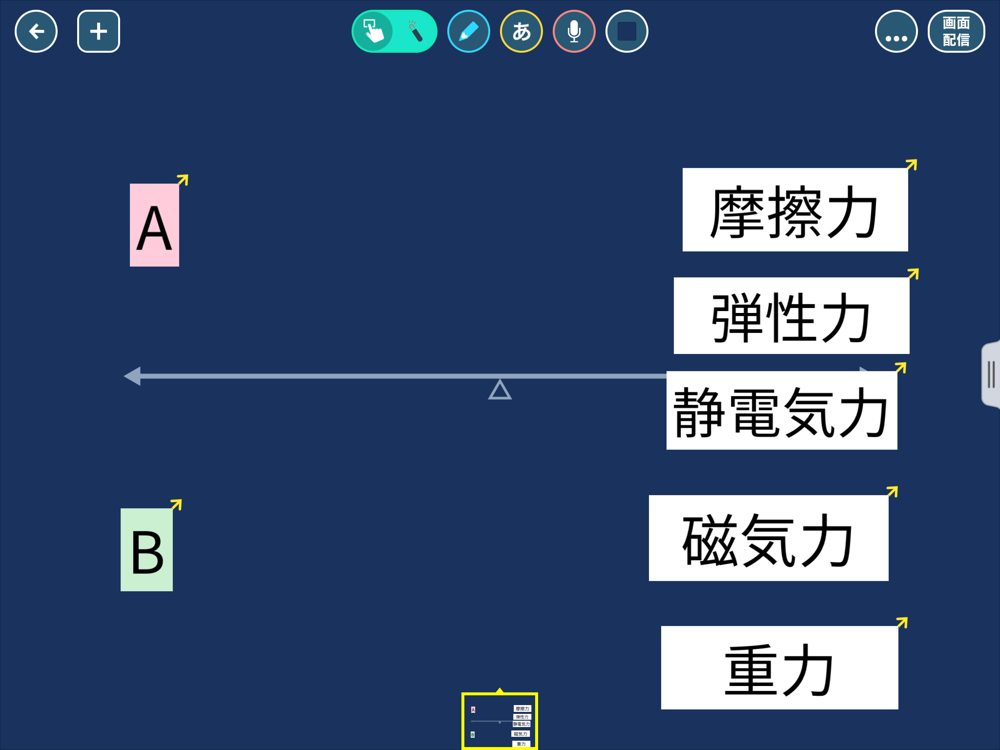

物理分野

物理分野では、物体にはたらくすべての力を考察する必要があります。そのため、シンキングツールを使って物体に働く力や考えられる条件を分類・整理することによって。目に見えない力の働きを理解しやすくなります。

参考リンク

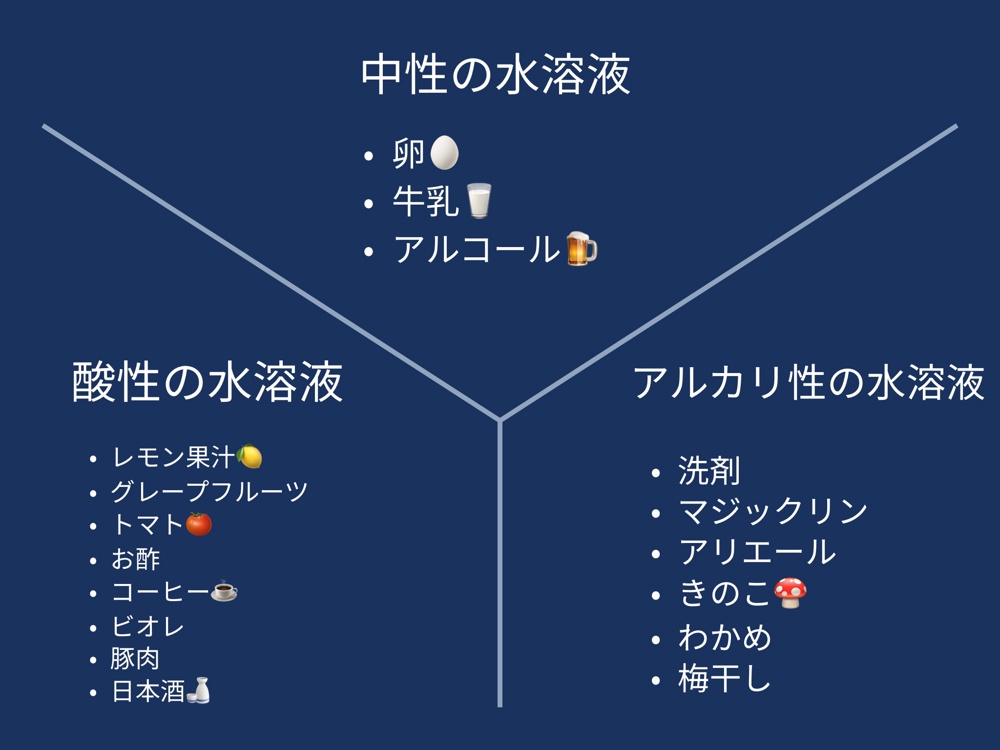

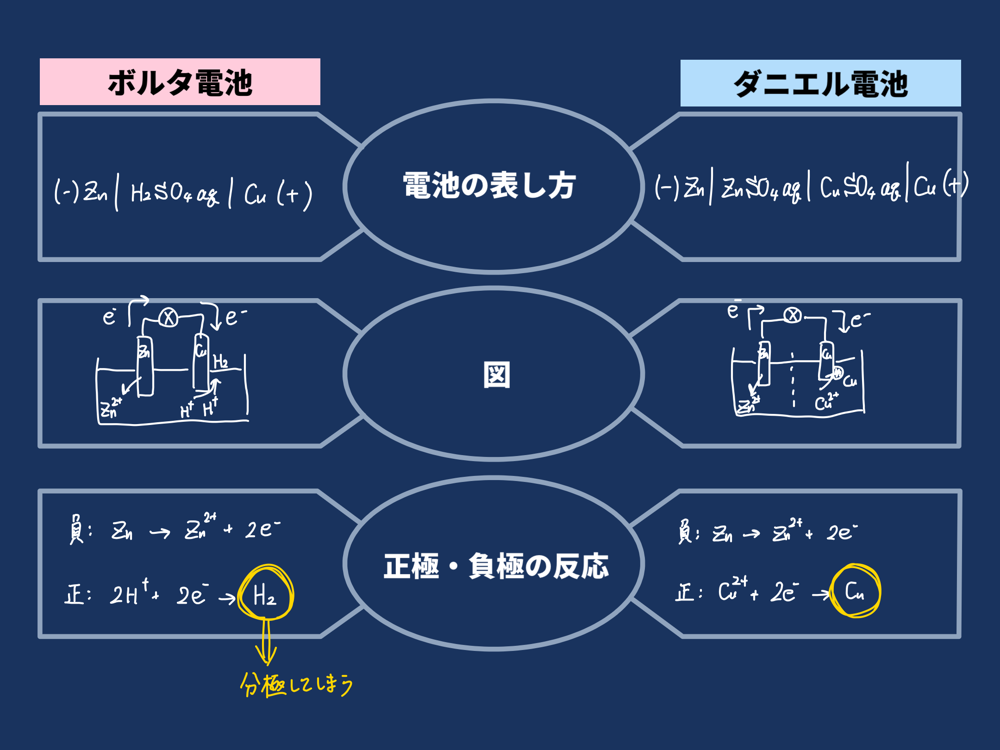

化学分野

化学実験では、他の分野に比べて「試薬の色が変わった」「気体が発生した」など、実験前後の変化が大きく、またその変化の様子を詳細わかりやすくまとめることが大切になります。

実験前後の変化もシンキングツールを活用することでわかりやすくまとめることができます。

参考リンク

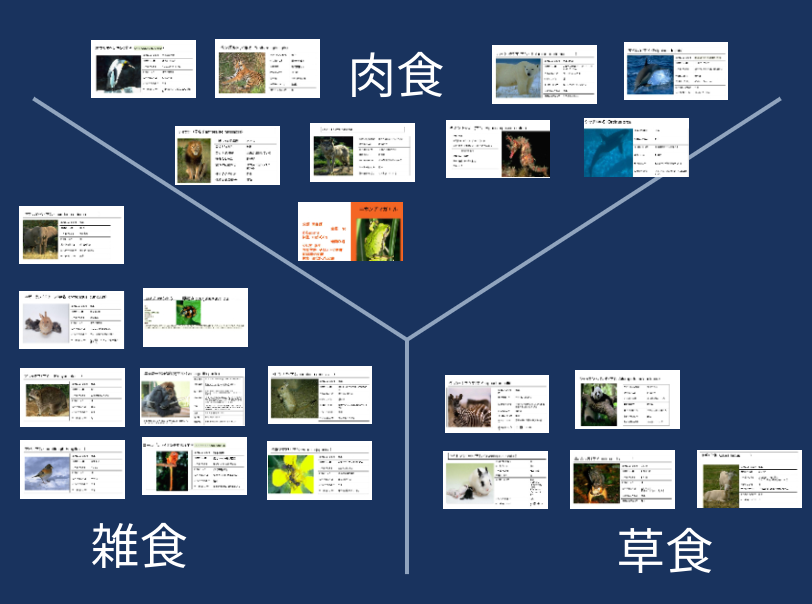

生物分野

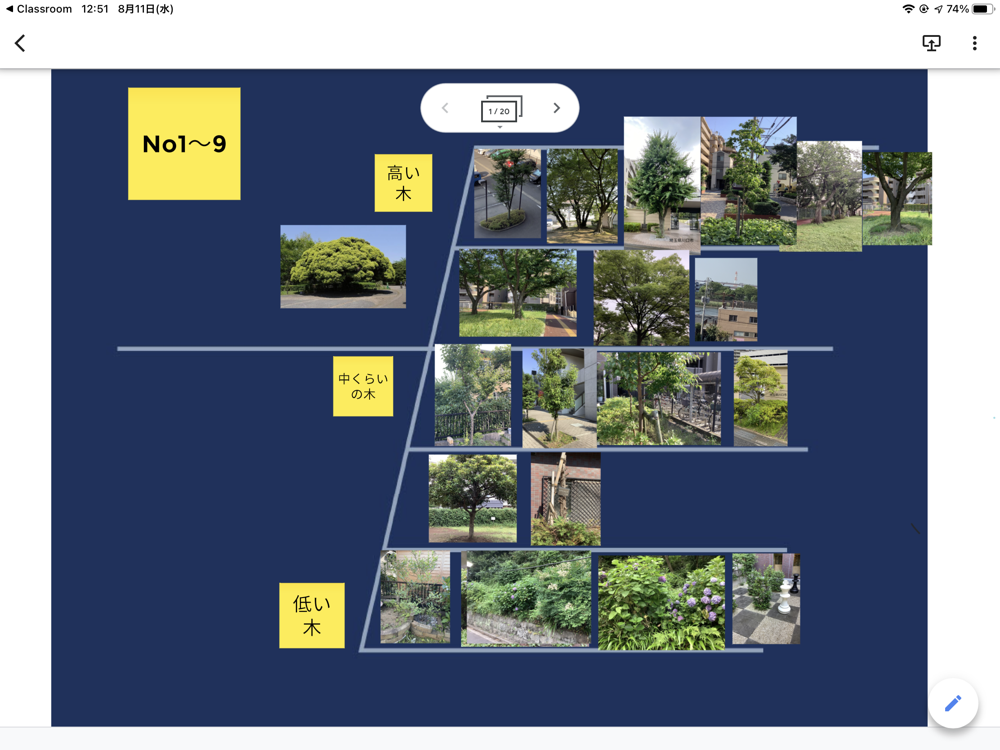

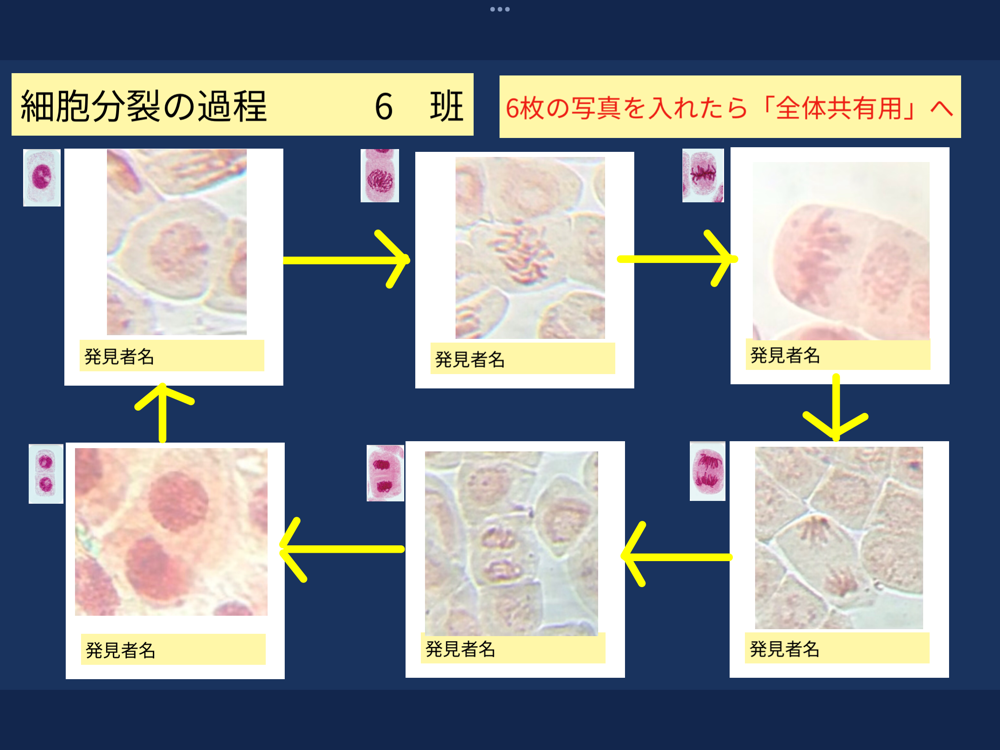

生物では森林全体の植生の分類や、動植物のからだの作りに着目した分類など、実際のものの写真がないと理解が難しい内容が多いです。

そのため、シンキングツールと写真を組み合わせることによって動植物や植生の分類や特徴の整理がスムーズになります。

参考リンク

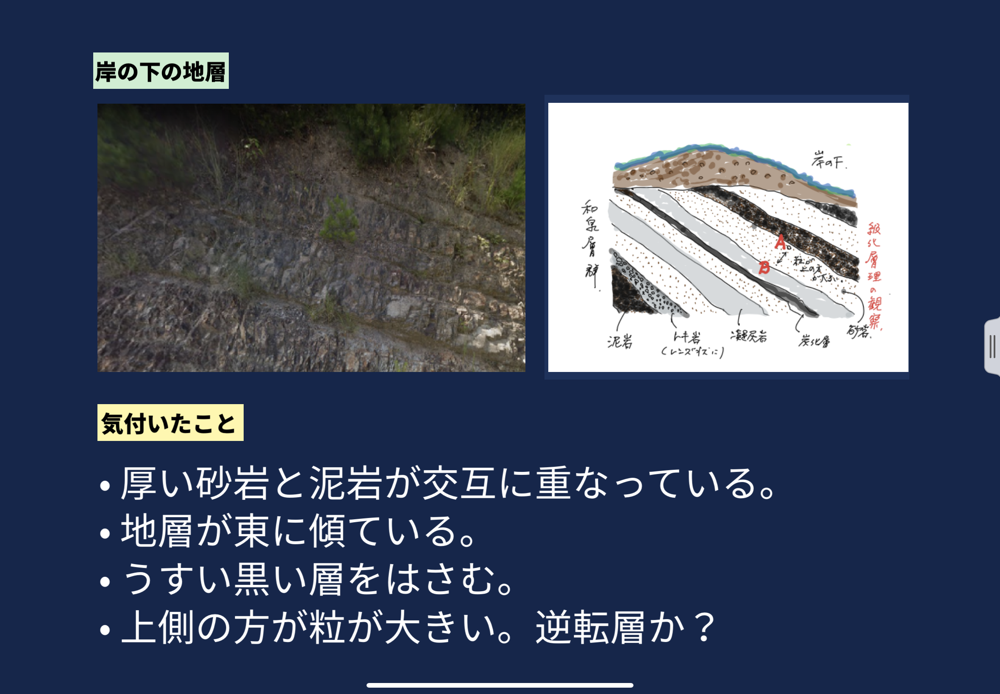

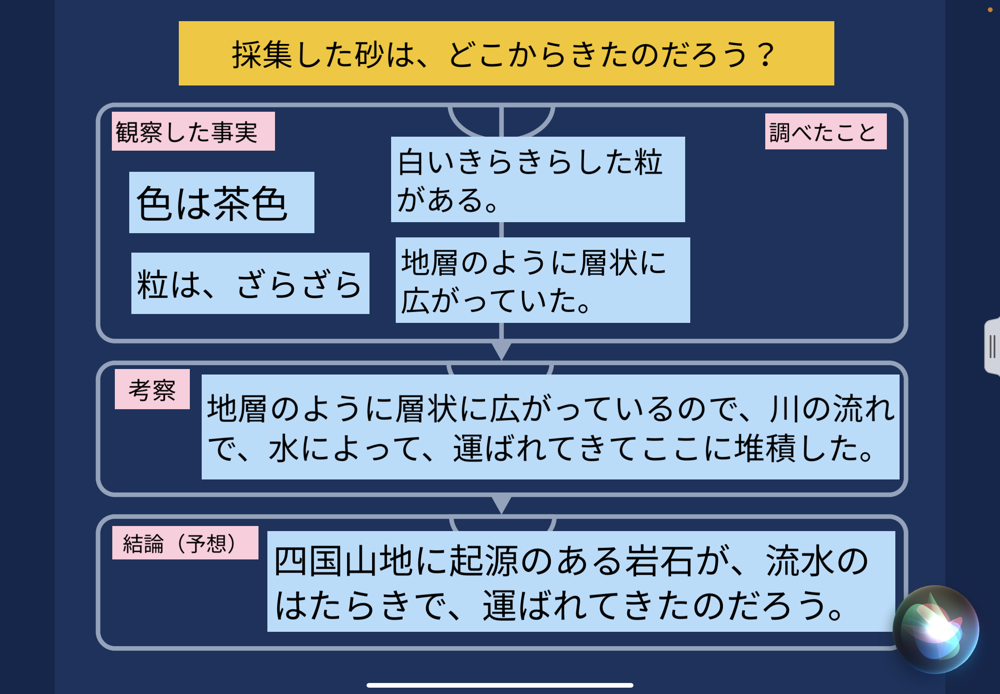

地学分野

地学分野では、校外の露頭などを観察しにいくフィールドワークもおこなわれます。観察記録を写真でのこし、写真にテキストや手書きを簡単に加えられるため、フィールドワークでの記録も簡単におこなえます。

また、フィールドワークで気づいた内容をシンキングツールで視点ごとにまとめていくことで、気づきの整理がしやすくなります。

参考リンク

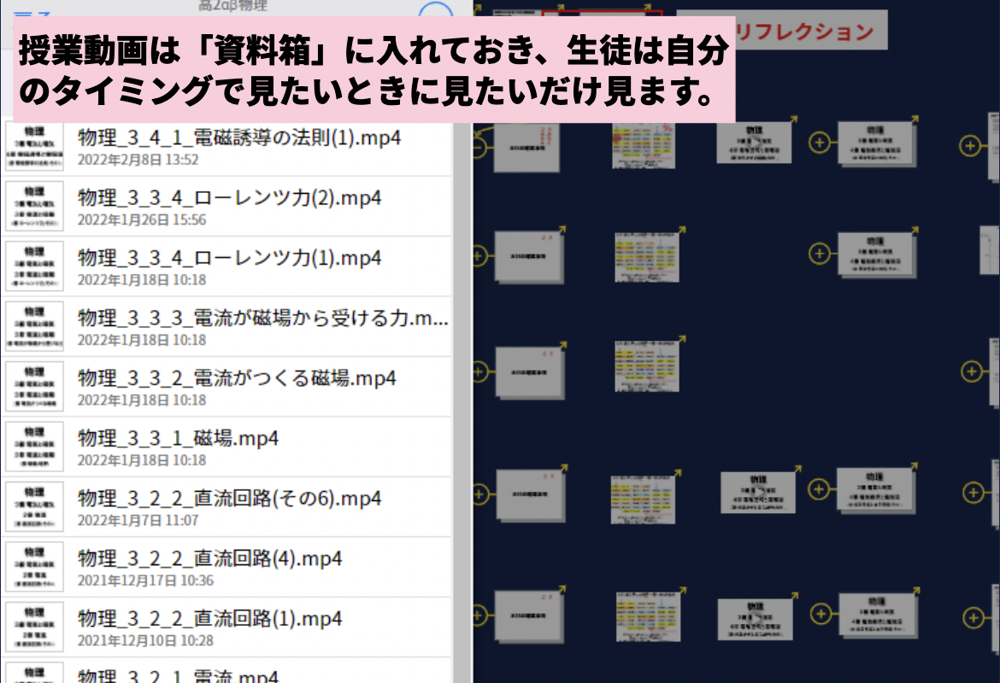

反転授業も資料箱で簡単に

生徒が事前に授業内容を予習し、授業では演習をおこなう「反転授業」もロイロの機能を使うとスムーズに実行できます。

反転授業では事前に教材や動画などをつかって授業の予習をしておくことが必要になります。容量無制限の資料箱に授業資料をいれておくことで生徒はいつでも予習をおこなうことができます。

また、予習した内容を事前に提出箱に提出させることで、予習を行っているかの確認をすることもできます。

参考リンク

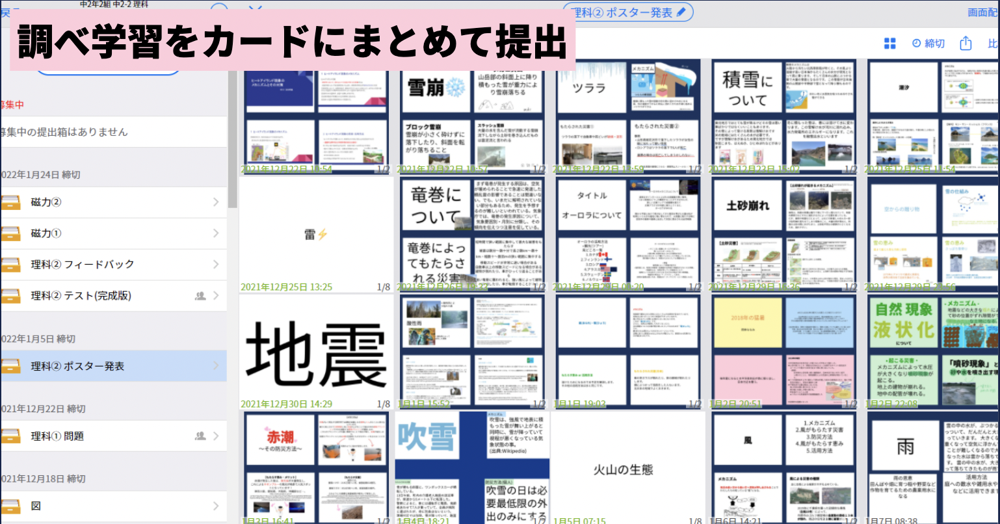

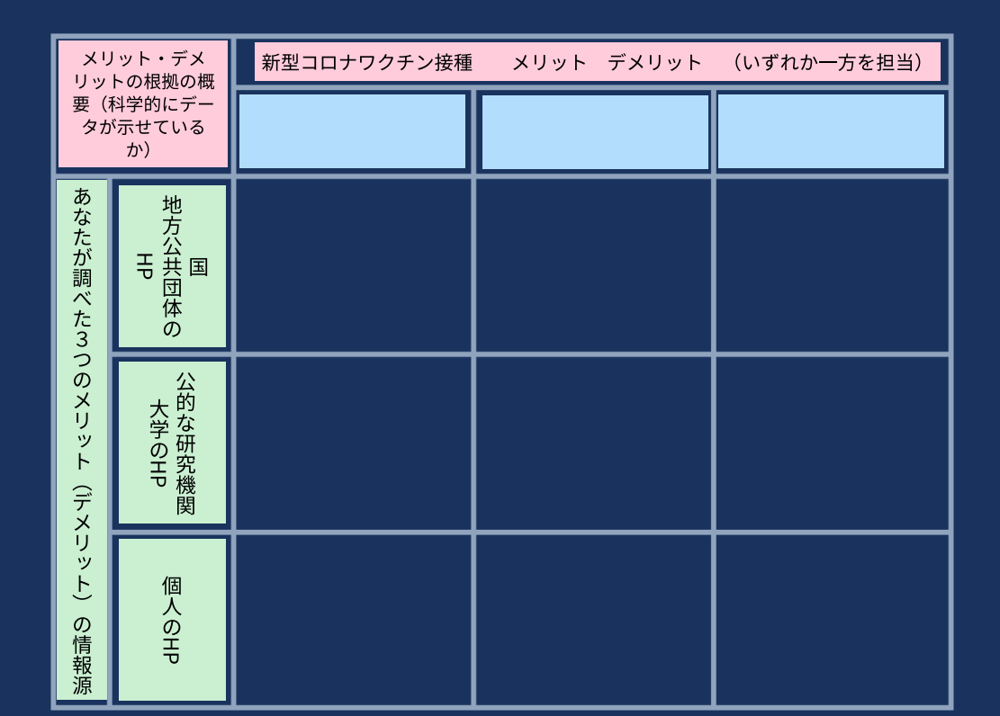

調べ学習も簡単に

調べ学習の作成

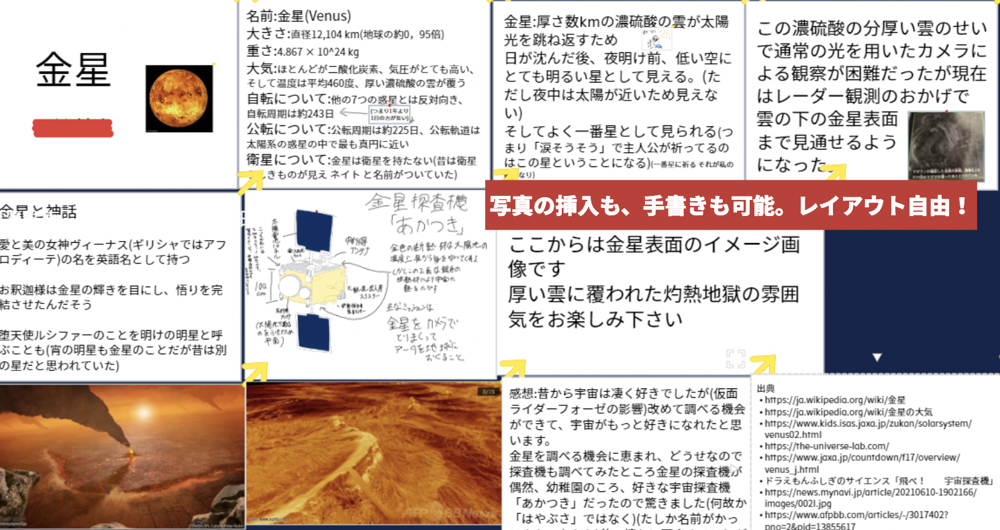

ロイロでは、webカードをつかって、簡単にさまざまな事柄を調べてまとめることができます。そのため、まとめ学習で非常に便利です。

参考リンク

調べ学習の発表

また、webカード・音声・動画・画像などをまとめて簡単にプレゼンテーションが作成できるので、調べた内容をその場で発表することができます。

参考リンク

問題演習

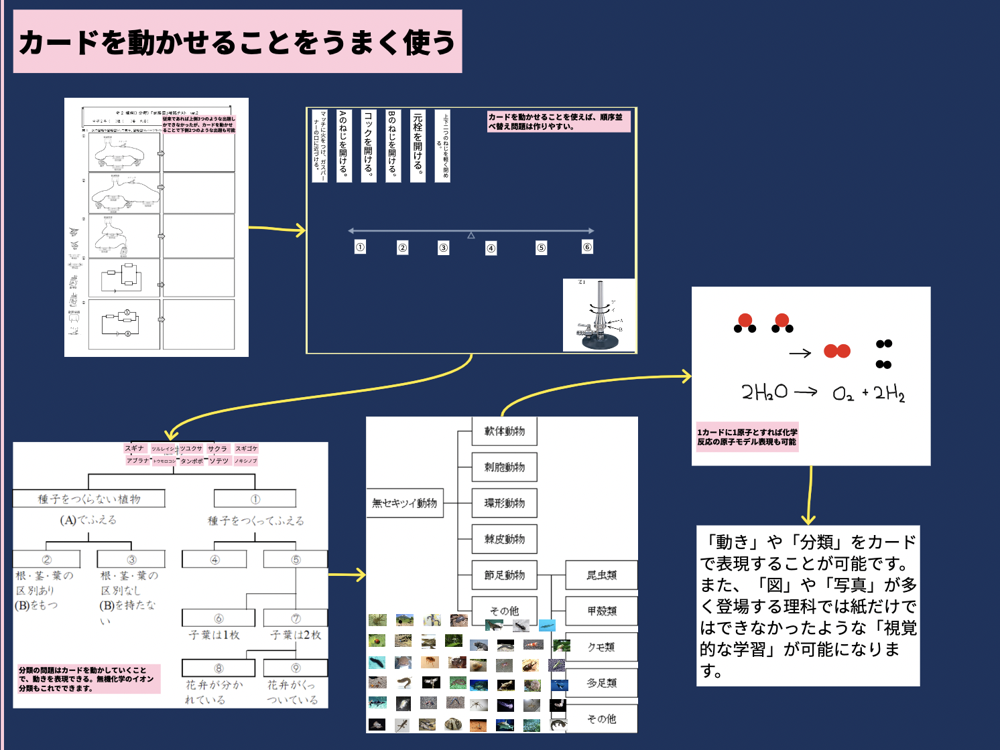

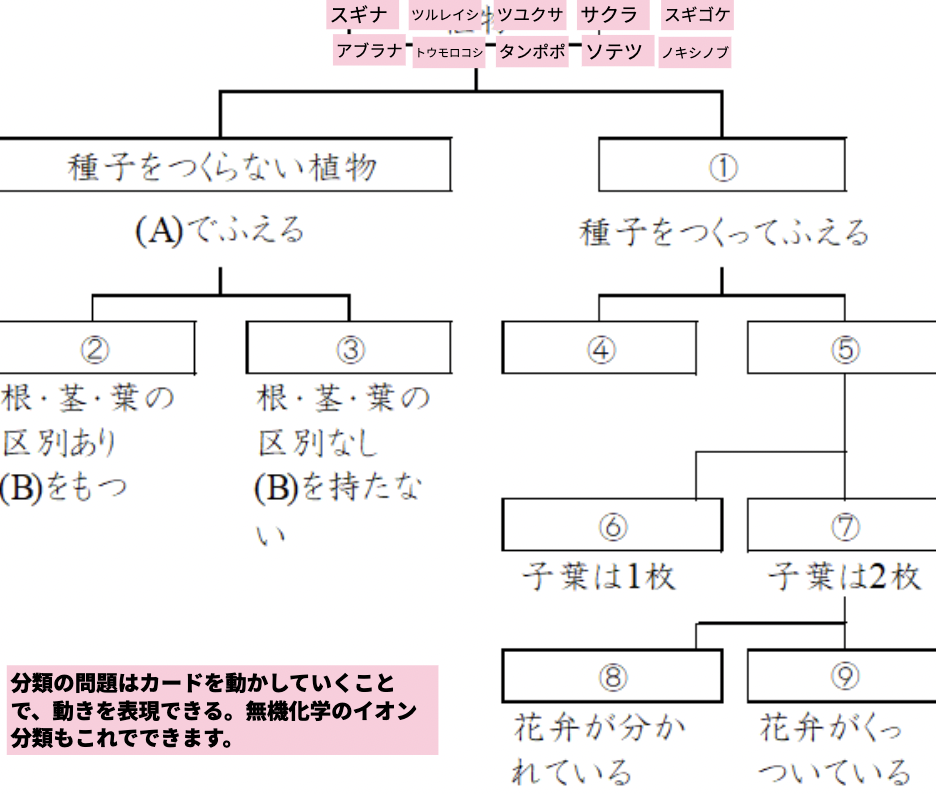

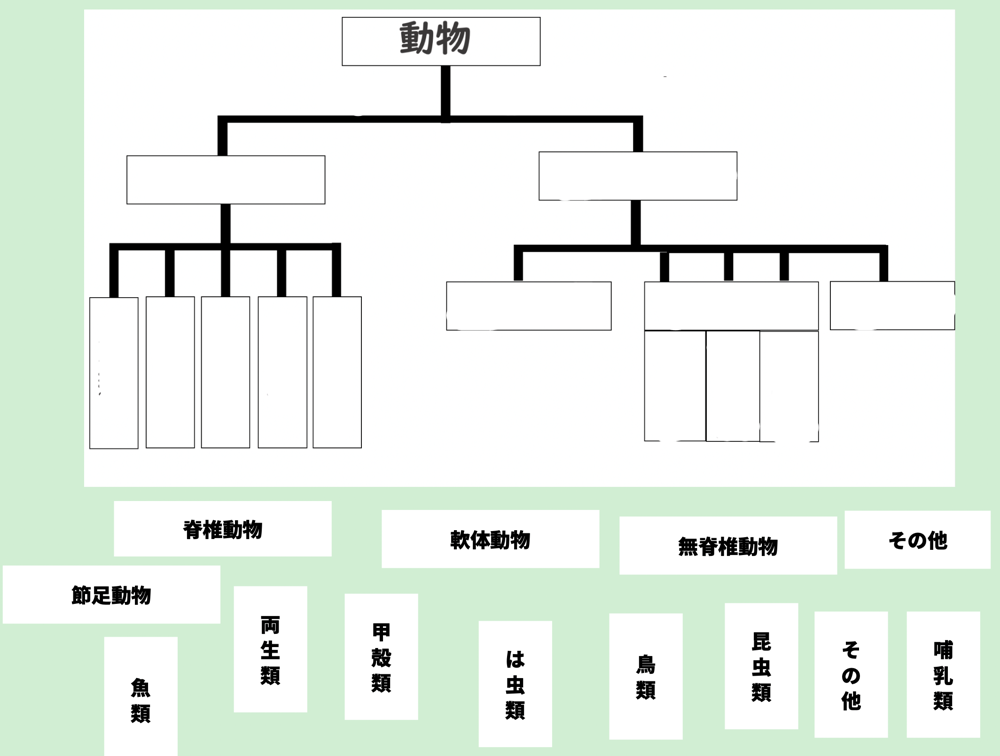

系統分離、生物の分類などカードを並べながら考える

ロイロでは、カードを自由に動かすことで思考を整理することができます。

イオンの系統分離や、生物の分類など、さまざまな自然現象や生物の特徴を整理して分類する操作も、ロイロでは実際にカードを動かしながら考えることができます。

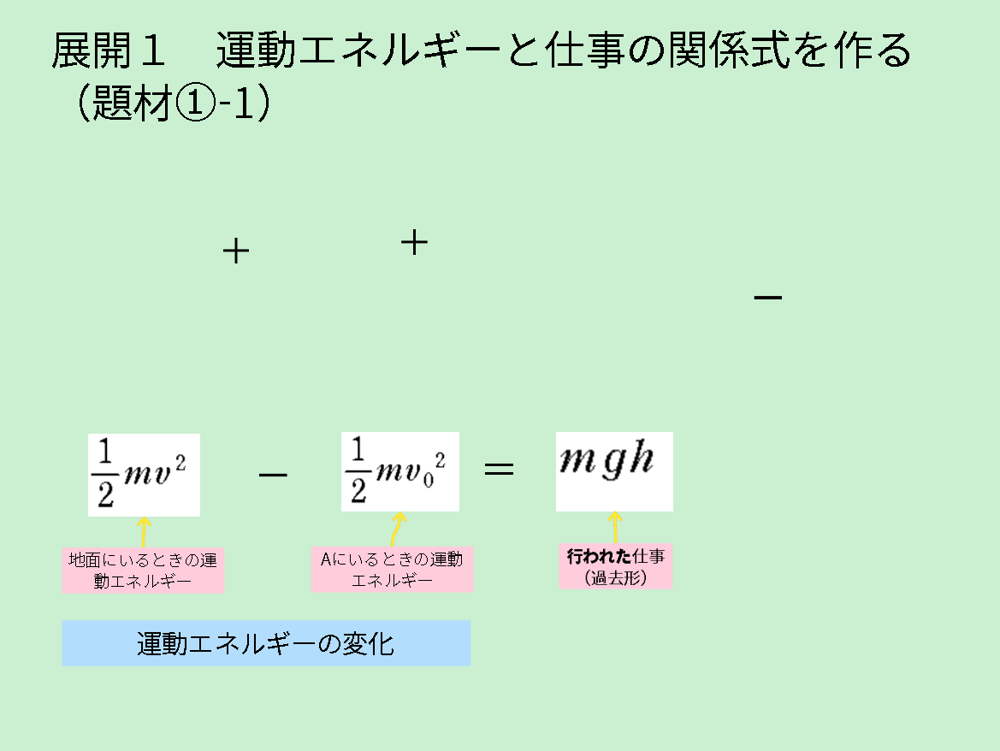

物理分野

物体の運動を取り扱う物理分野では、運動に関わる質量や、速度に関する内容を、カードにまとめて並べ替えることで、公式などの理解がしやすくなります。

また、実験につかう装置などもカードにしておくことによって、接続方法や原理をカードをうごかしながら考えることができるようになります。

参考リンク

化学分野

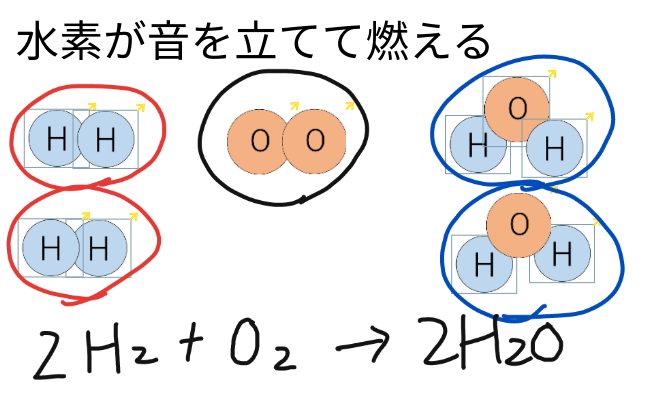

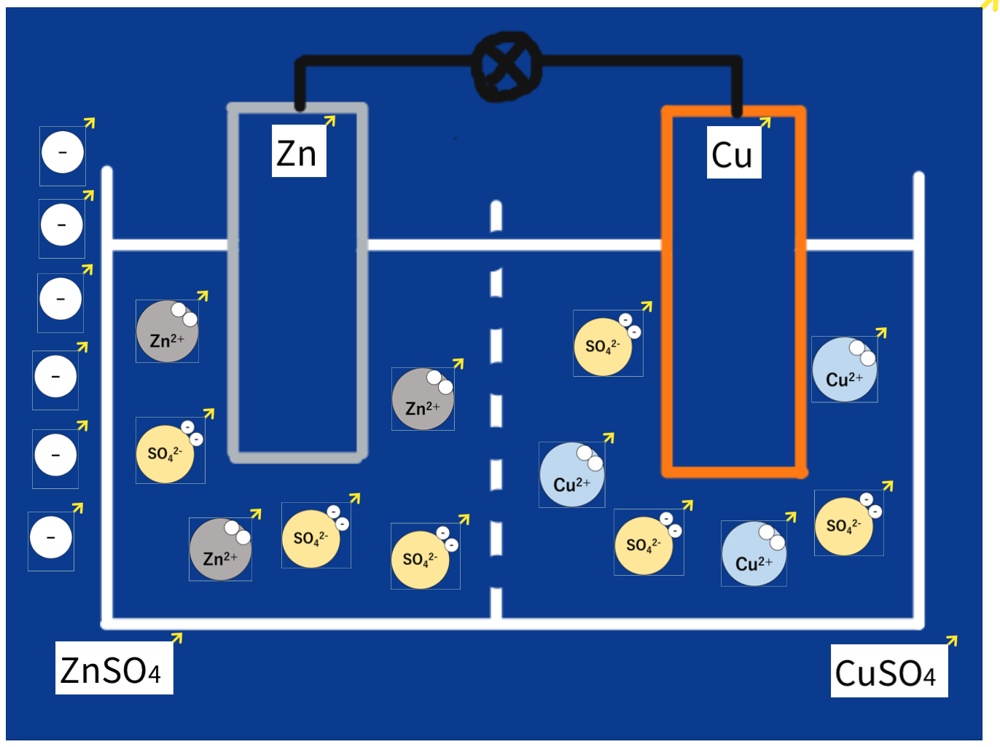

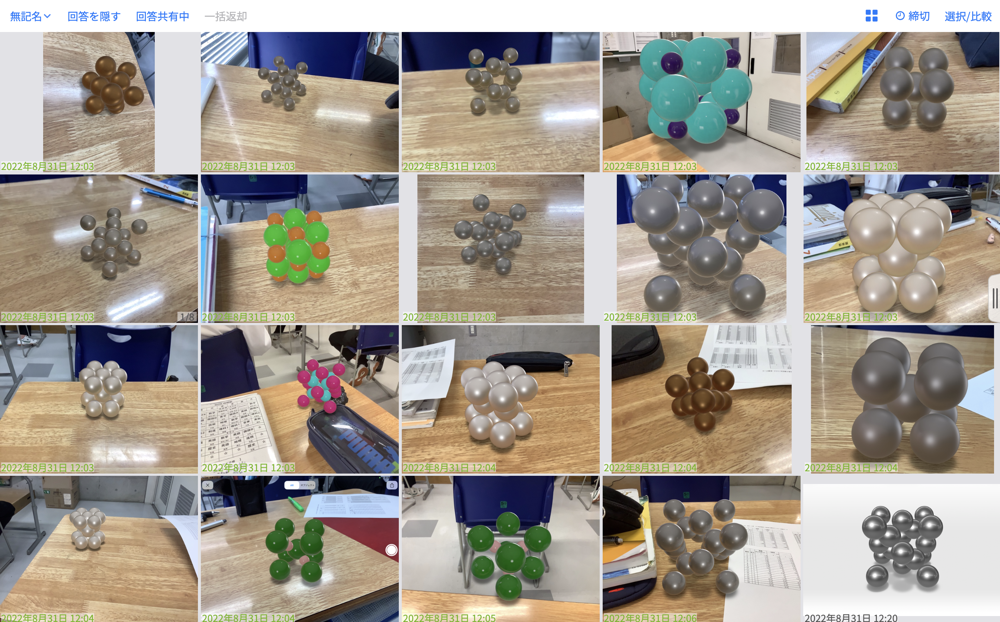

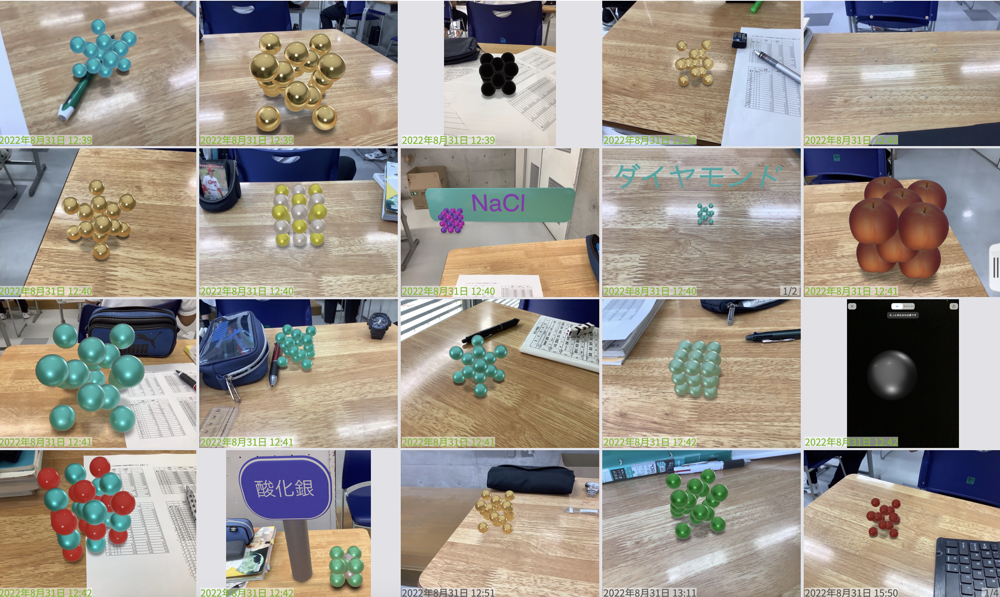

化学分野では目に見えない原子や分子をとりあつかうため、その反応をイメージしにくい生徒も少なくありません。

ロイロではカードを自由に動かしたり、拡大・縮小しながら考えることができるため、目に見えない原子や分子の動きがイメージしやすくなります。

参考リンク

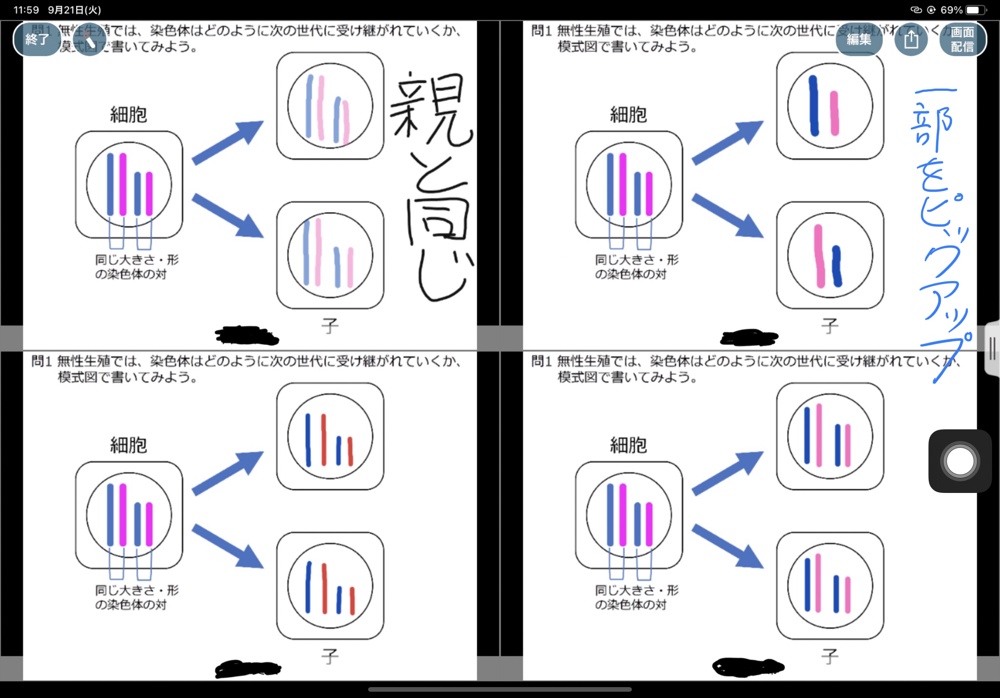

生物分野

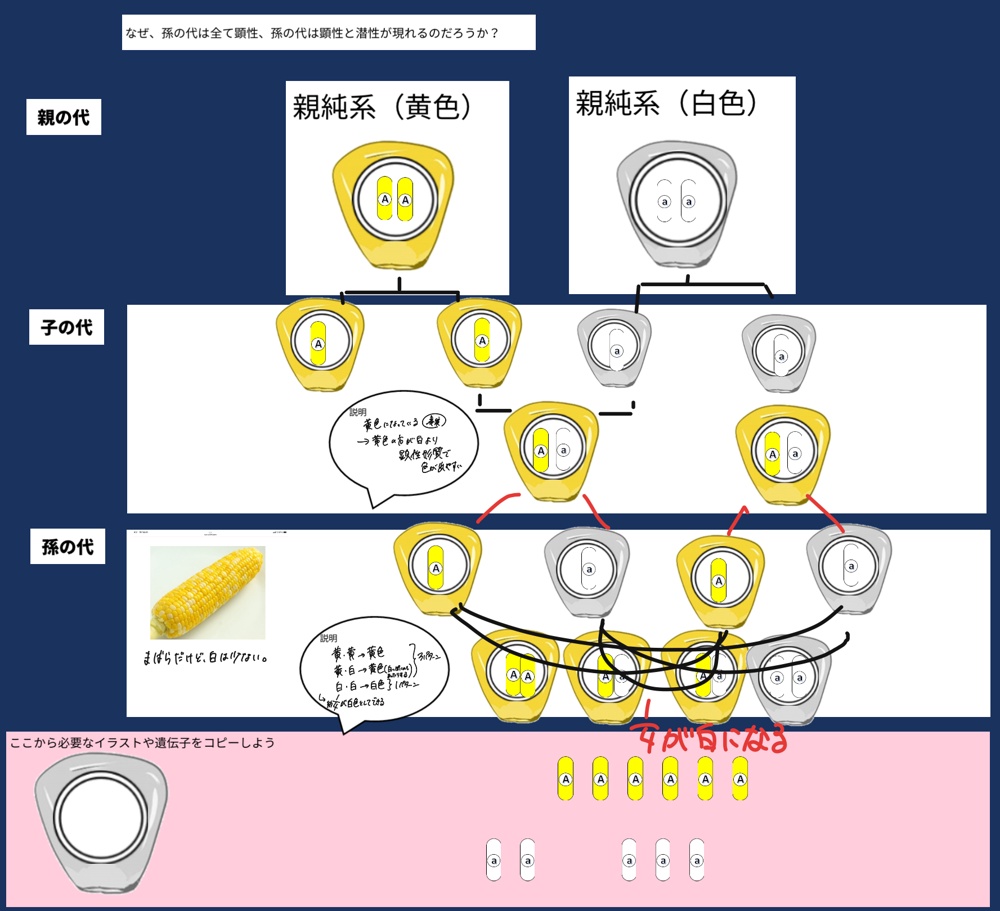

生物では、双子葉植物と単子葉植物の違いなど、それぞれの生物の特徴などをカードを入れ替えながら考えることで理解しやすくなります。

また、遺伝子の動きや、酵素の反応経路など、複雑な内容もカードを動かしながら考えることで理解がしやすくなります。

参考リンク

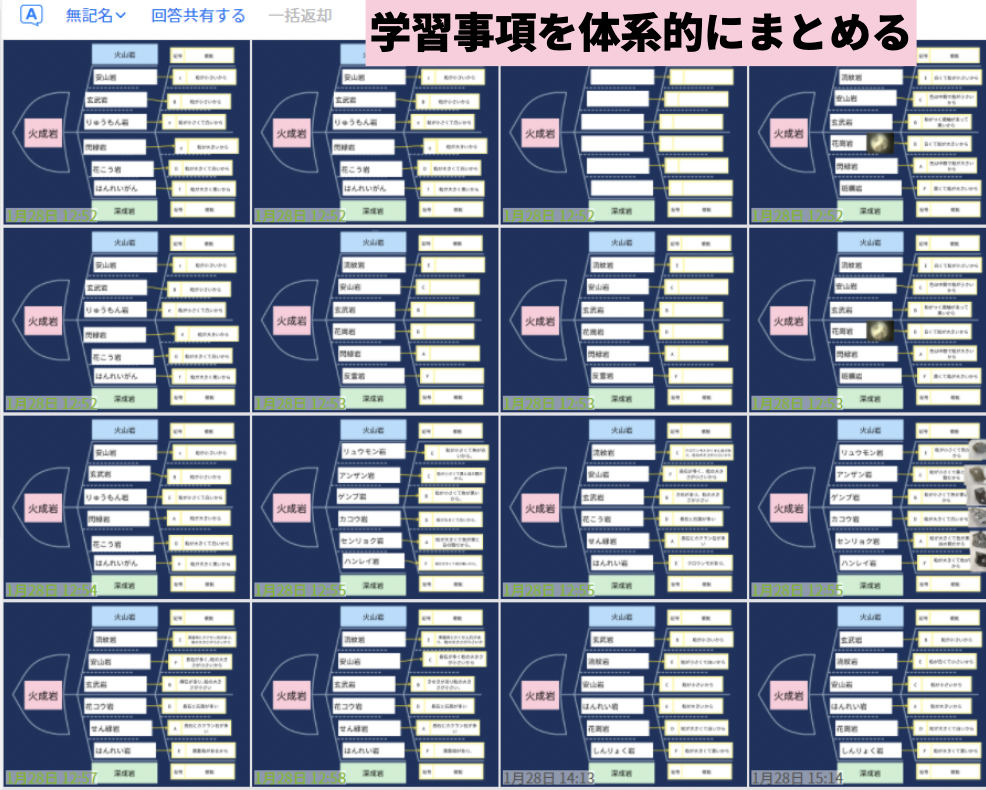

地学分野

岩石、地層、天体など、実際のものを実験室で観察することが難しいことも多い地学では、写真などで観察対象を取り込み、並べたり、入れ替えたりすることでそれぞれの対象の特徴や違いが理解しやすくなります。

また、環境問題や地質時代における変化など、時間による変化を観察する際にも写真やカードを入れかえながら考えることで理解がしやすくなります。

参考リンク

テストカードで知識の定着の確認。生成AIを使った問題作成にも対応

テストカードで知識の定着の確認

テストカードを使って知識の定着をはかることができます。テストカードで問題を作成することによって生徒の理解度をリアルタイムで確認することができます。

またゲームモードをつかった早押しクイズにも対応しています。早押しクイズ形式で出題することで、生徒はゲーム感覚で知識の定着をはかることができます。

生成AIで問題自動作成

さらに、生成AIを活用して、自動的に問題を作成することができます。テストカードでは、Excelで作成したデータを取り込むことができるため、生成AIをつかって問題をExcelファイルで自動的に作成し、その内容を取り込むことで簡単に問題を自動生成することができます。

資料箱で復習も簡単に。授業内容をいつでも振り返り

ロイロの資料箱は容量無制限でさまざまな資料を保存することができます。そのため、授業動画・スライド・練習問題などを資料箱にいれて活用することができます。

生徒はいつでも資料箱の内容を振り返ることができるため、いつでも復習を行うことができます。

参考リンク

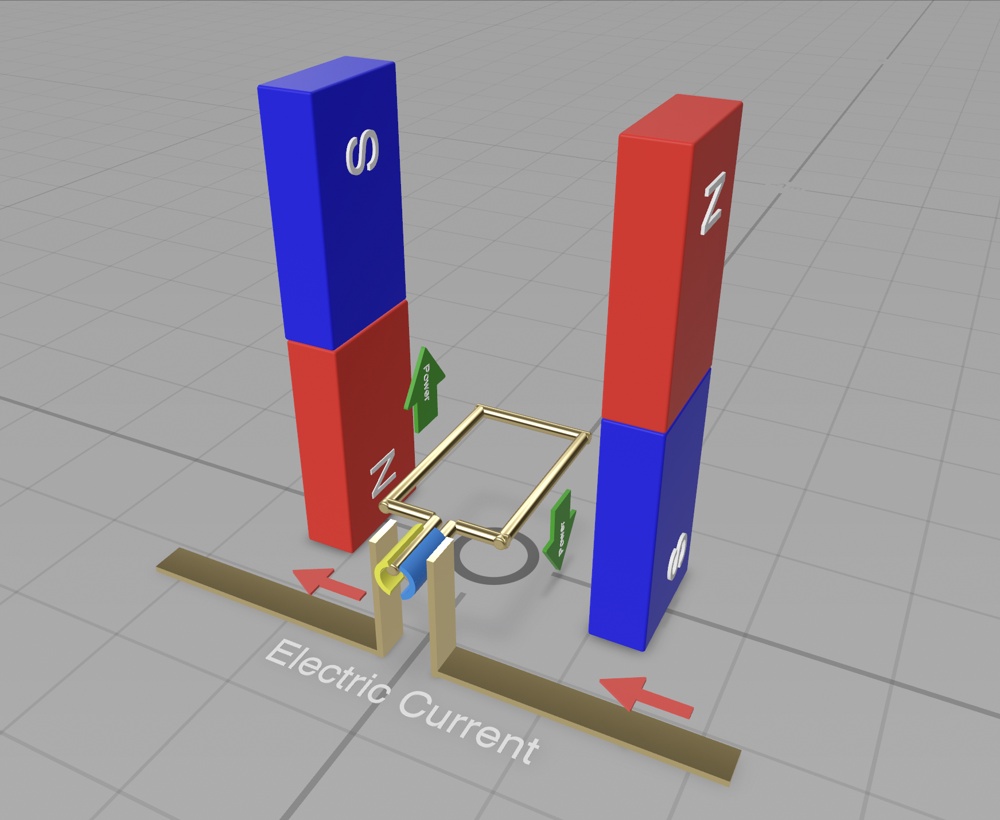

AR教材の活用

AR教材を活用することで、目に見えないほど小さな物質や、逆に大きすぎて教室には収まりきらない物質を自分の手元で観察することができます。ロイロでは資料箱からAR教材を取り出して活用することができます。

また、実際にモデルを動かしながら考えることもできるため、知識や理解をより深めやすくなります。

参考リンク

実験・観察での活用

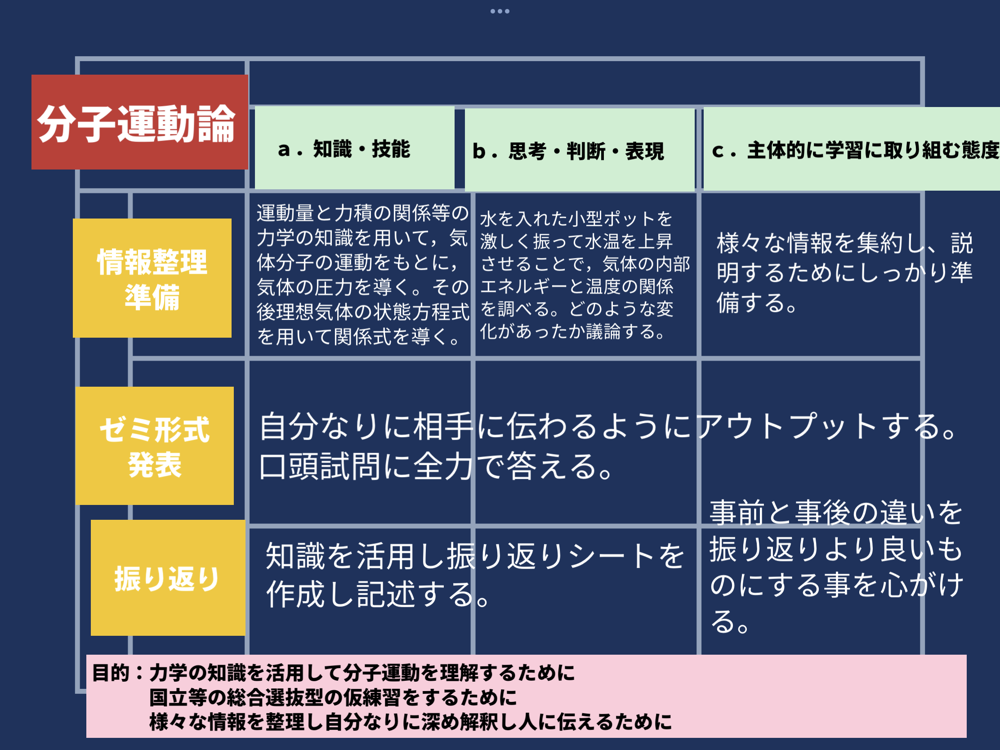

自然事象に対する気づき・課題の設定

シンキングツールで情報を整理して問題を把握・設定

シンキングツールを使って既習事項をまとめたり、疑問点をまとめることで、問題の把握、設定がスムーズにできます。

生徒は自らの思考を俯瞰することによって、身の回りの現象に疑問を保つことができるようになり、問題を把握・設定することができます。

参考リンク

仮説の設定

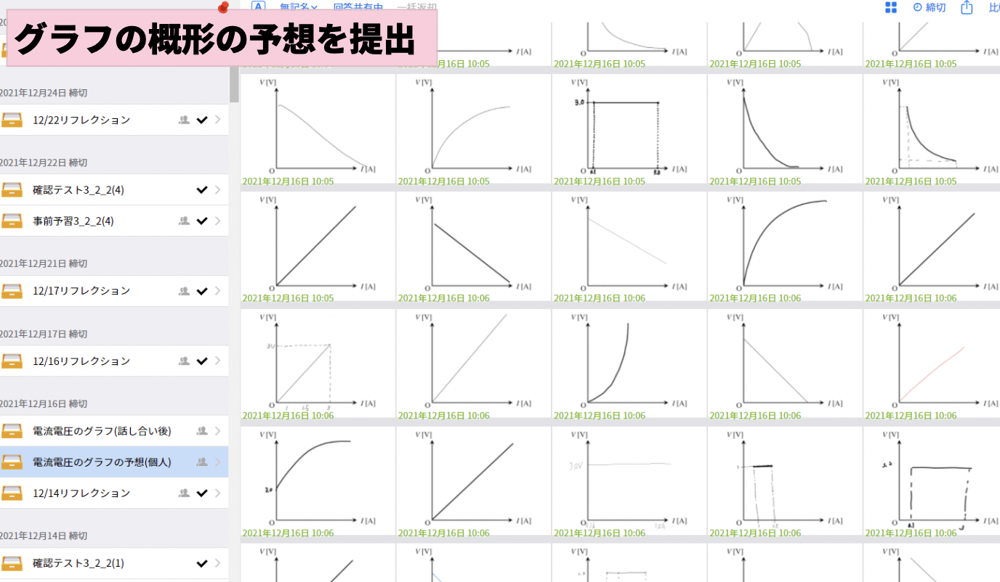

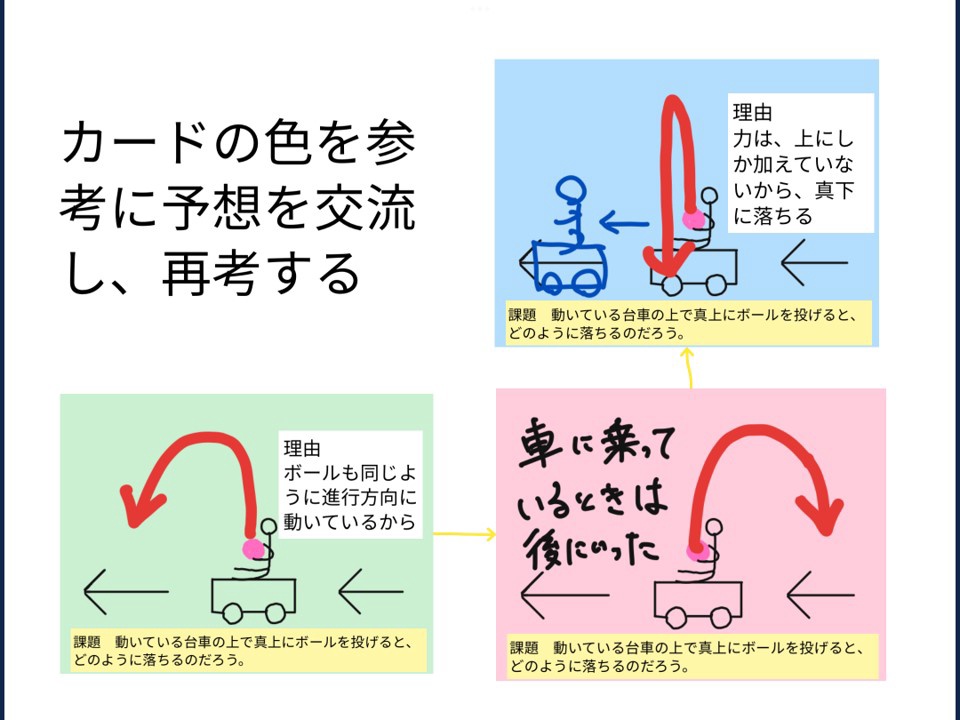

提出箱で仮説・予想を共有

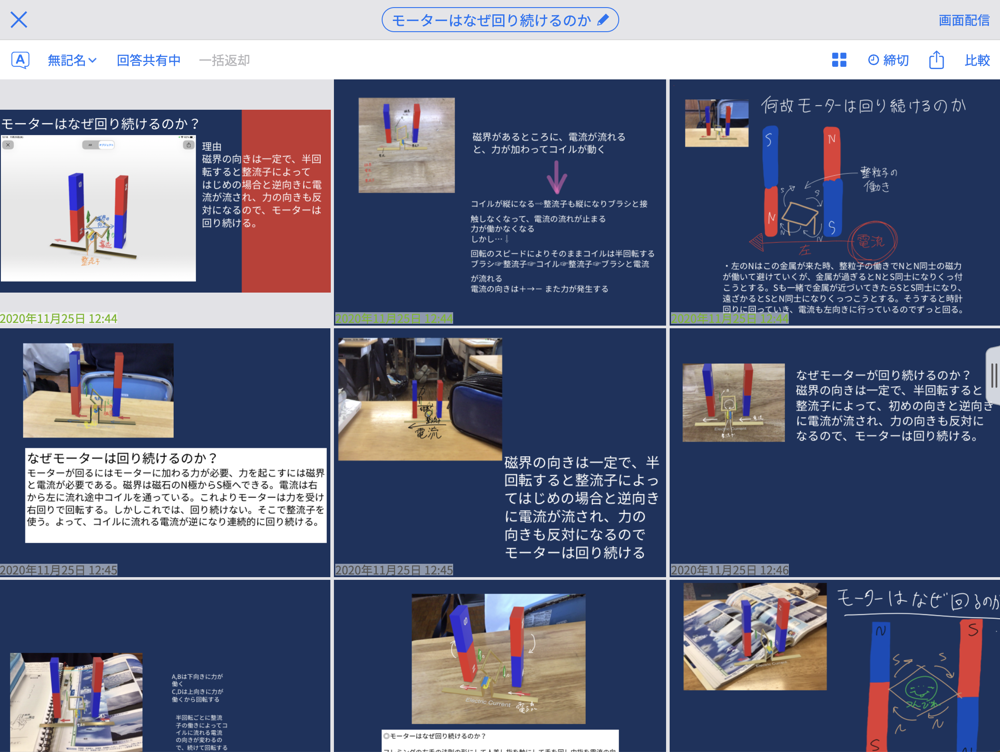

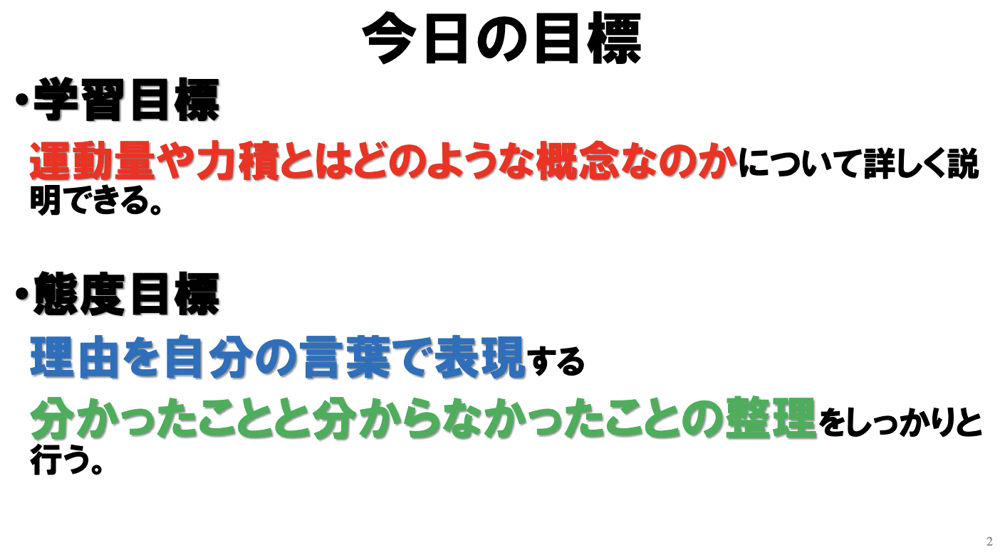

理科の授業では生徒が事前に仮説を立て、それを実験で確かめることも多いです。

提出箱の回答共有機能をつかって、各生徒の仮説を共有することができるため、生徒はお互いの意見を参考に予想・考察を深めていくことができます。

参考リンク

検証計画の立案

実験方法・授業動画など必要な情報を資料箱で共有

また、解説動画などを事前にいれておくことで予習・復習にも活用できます。

参考リンク

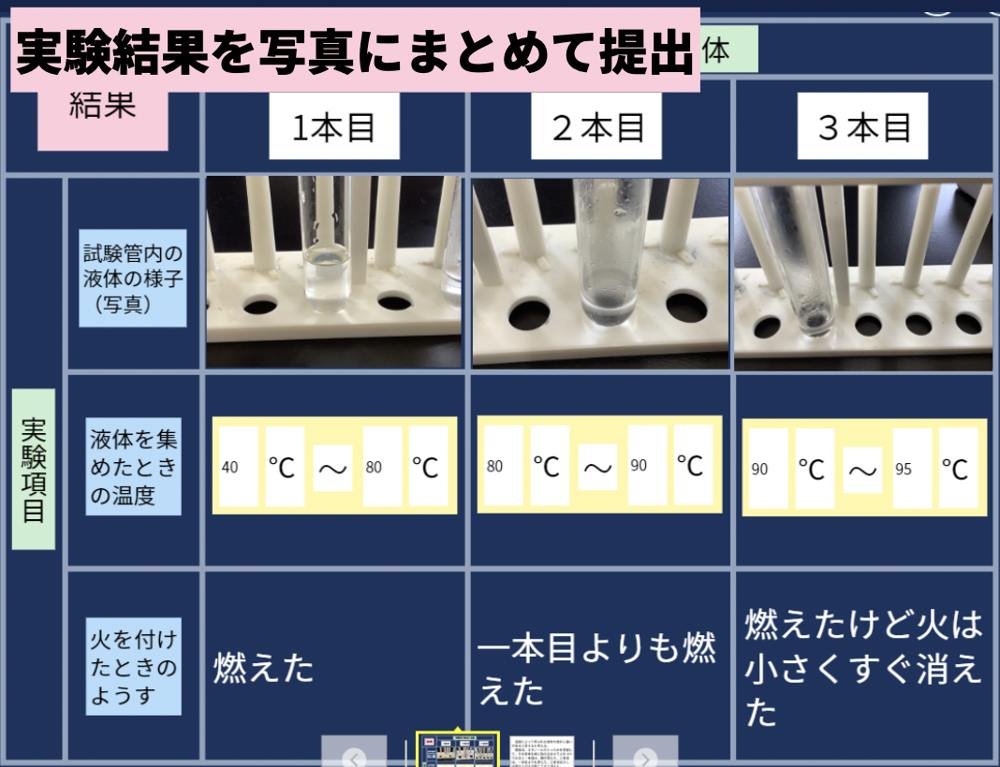

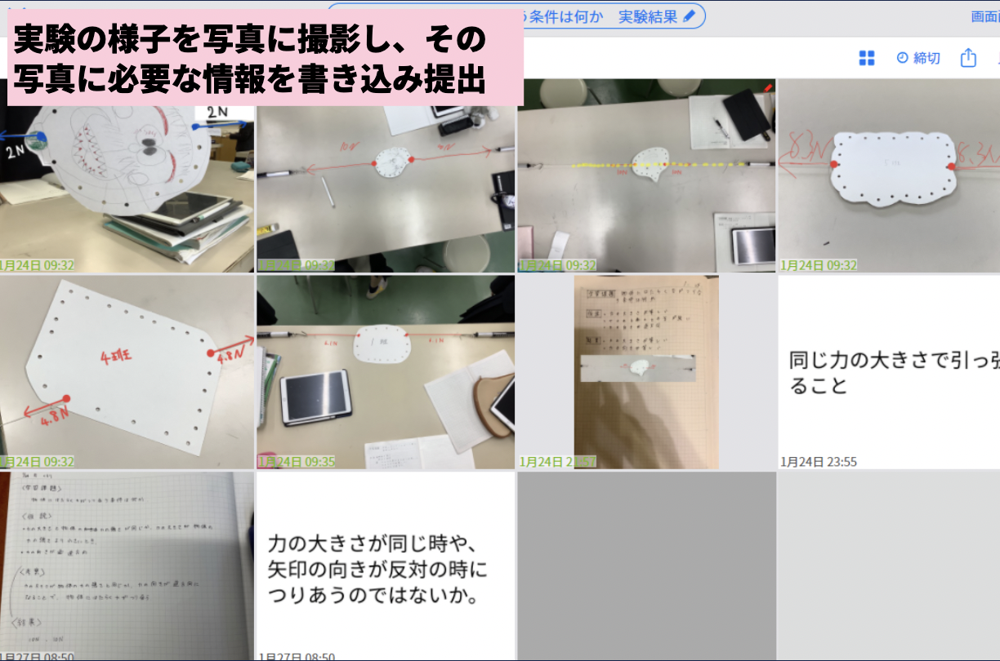

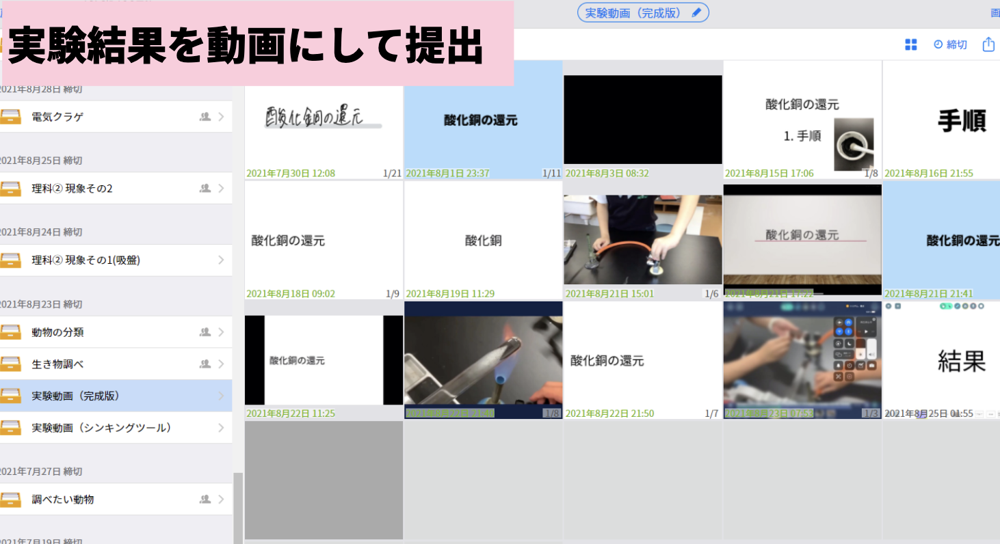

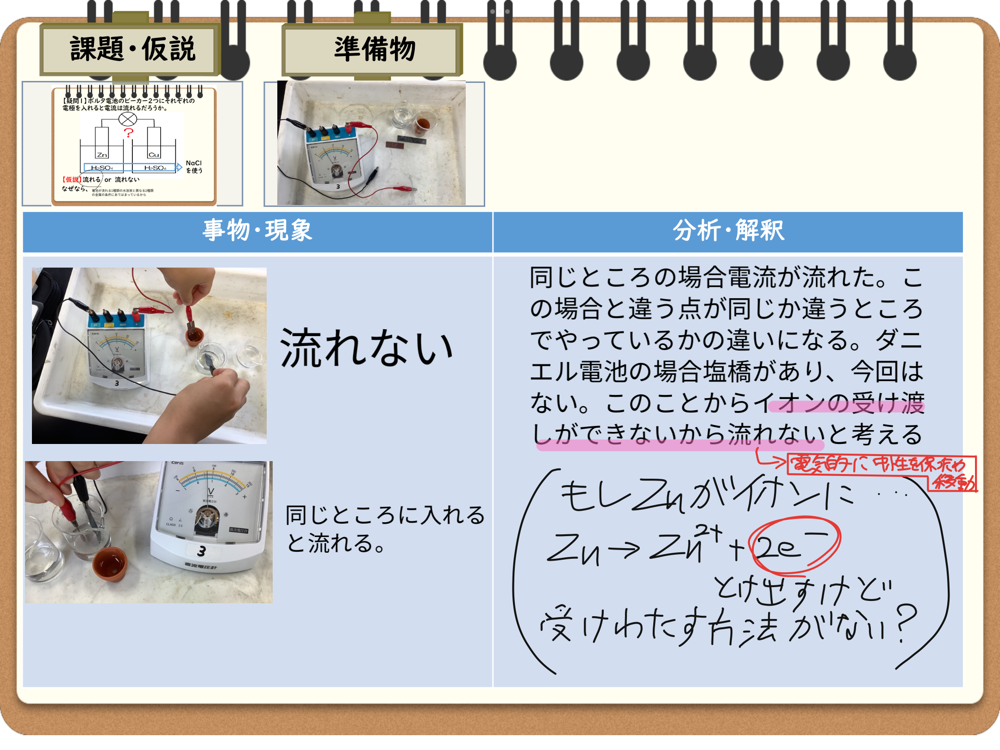

観察・実験の実施

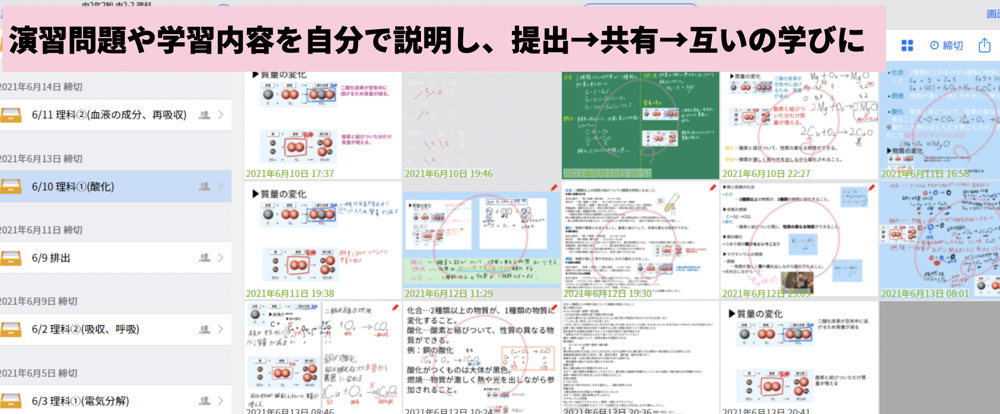

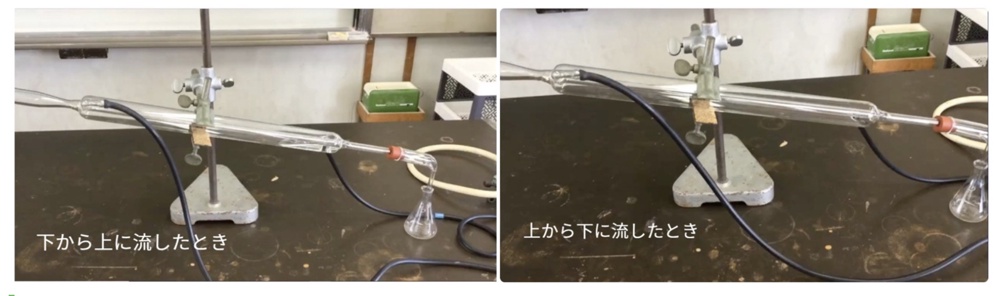

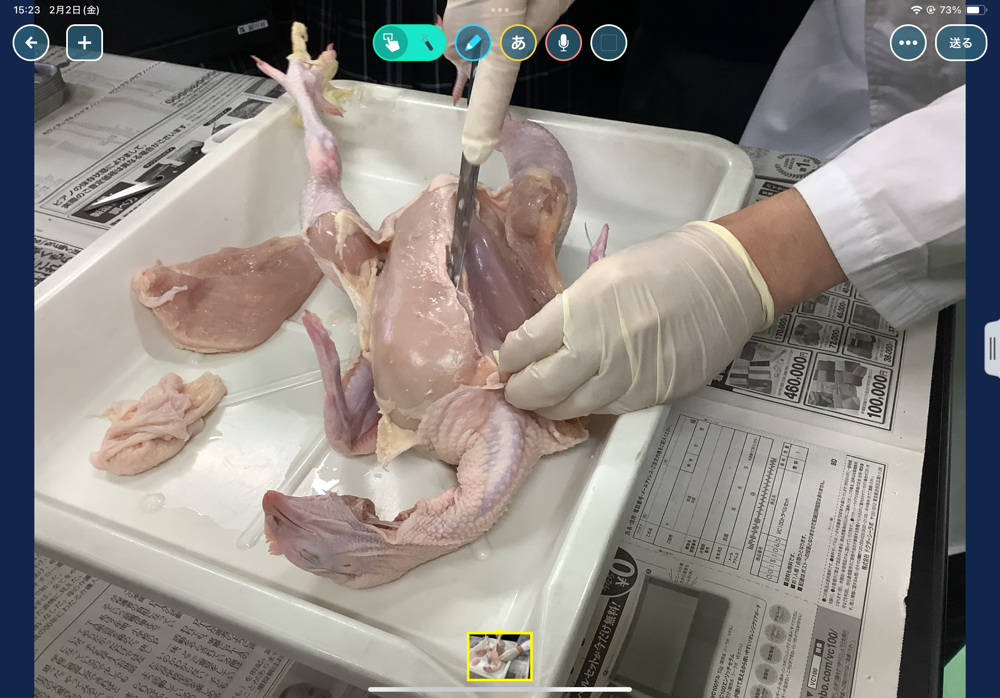

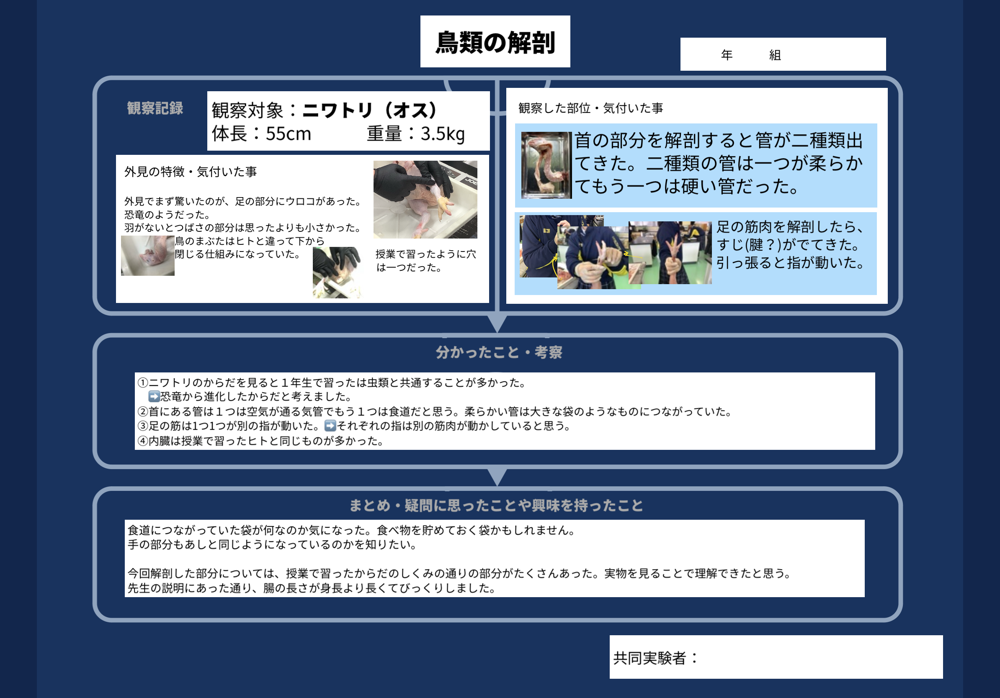

実験課程の記録

実験の結果だけでなく、実験の途中経過についても、写真や動画をつかって、簡単に記録できます。

結果だけでなく、課程を記録しておくことで、出てきた結果について、「なぜこのような結果になったのか」を考察しやすくなり、理科に関する見方・考え方が身につきやすくなります。

参考リンク

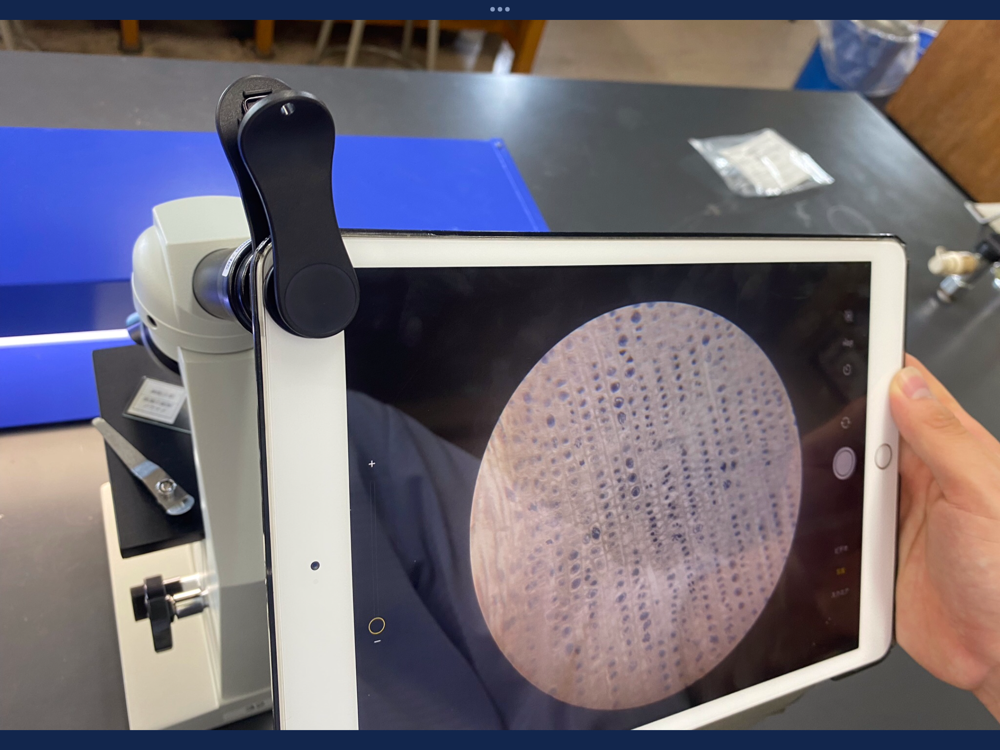

結果の処理

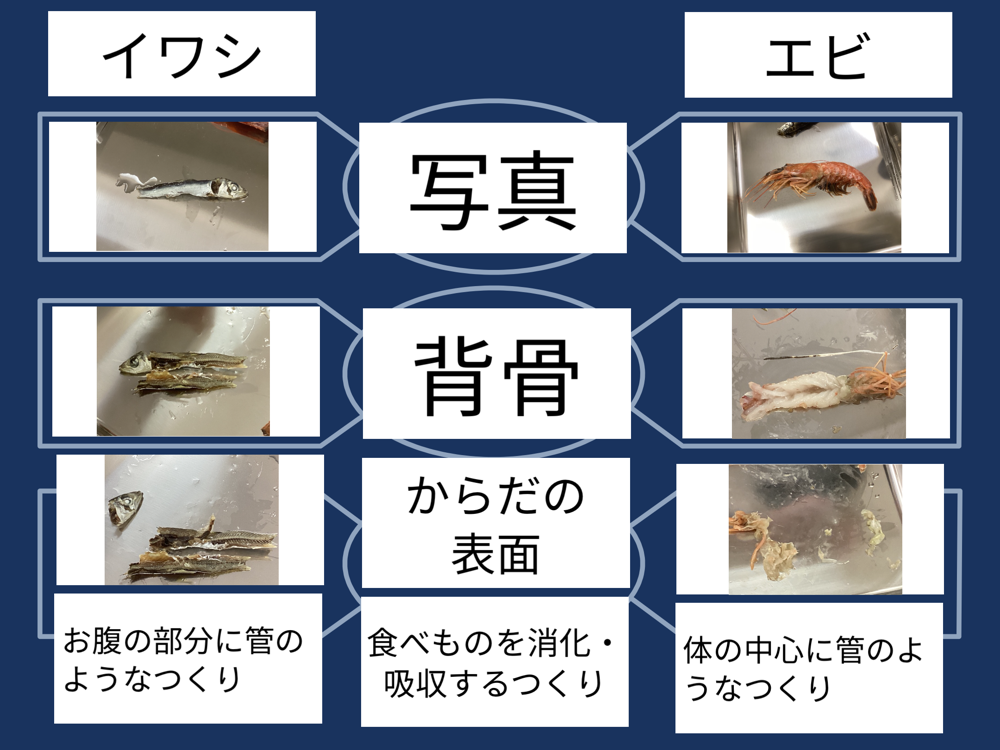

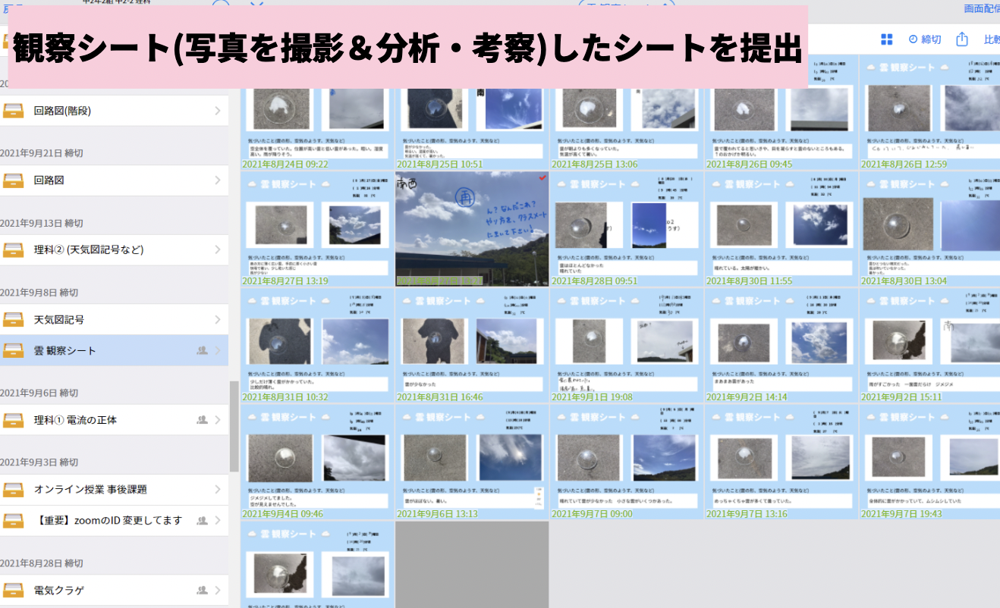

観察記録をたくさんの写真・動画で

理科では顕微鏡写真や解剖の際の写真など、他の教科以上に詳細な観察が必要な実験・観察が多数あります。

ロイロでは容量無制限で写真・動画を残すことができるため、生物実験では容量を気にせずに各課程や詳細な様子を写真に残していくことができます。

参考リンク

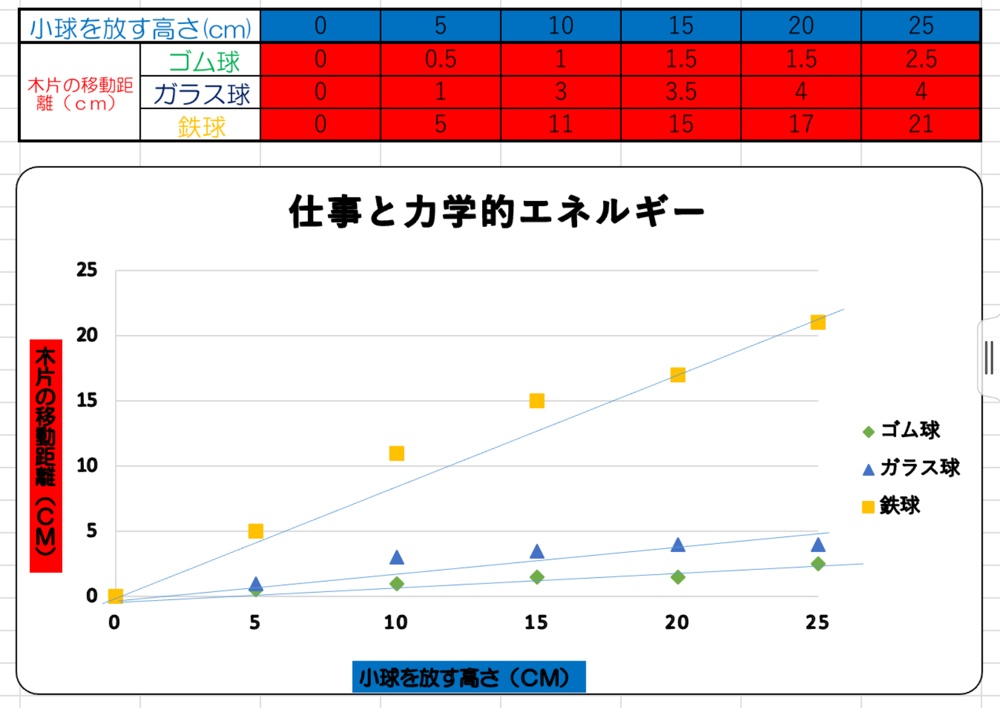

実験データの共同入力

共有ノートを使うことで、クラス全体の実験データをまとめることができます。より多くのデータを集めることで、実験の精度を上げたり、広い範囲のデータを採取することができるようになります。

また、スプレッドシートをwebカードで共有することで、1つのシートにクラス全体の結果を入力し、その場でグラフ化することもできます。

参考リンク

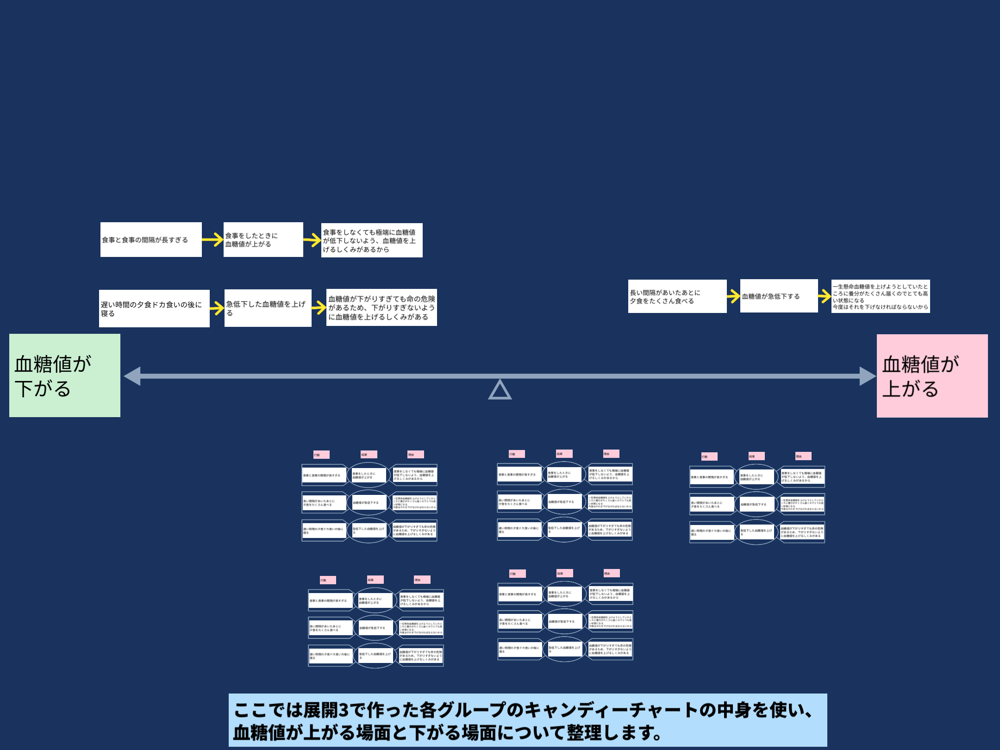

考察・推論

考察の共有

提出箱をつかうことで実験結果に基づいた考察も共有することができます。

「なぜこのような結果になったのか」考察した内容をクラス全体で共有することでお互いの回答から、検証・考察を深めることができます。

クラス全体で考察・相互参照

共有ノートで思考をリアルタイムで共有することで、これまでは個別におこなっていた考察も、協働的に行うことができます。

それぞれの意見を持ち寄ることで、生徒同士の活動から学び合いを深めることができます。

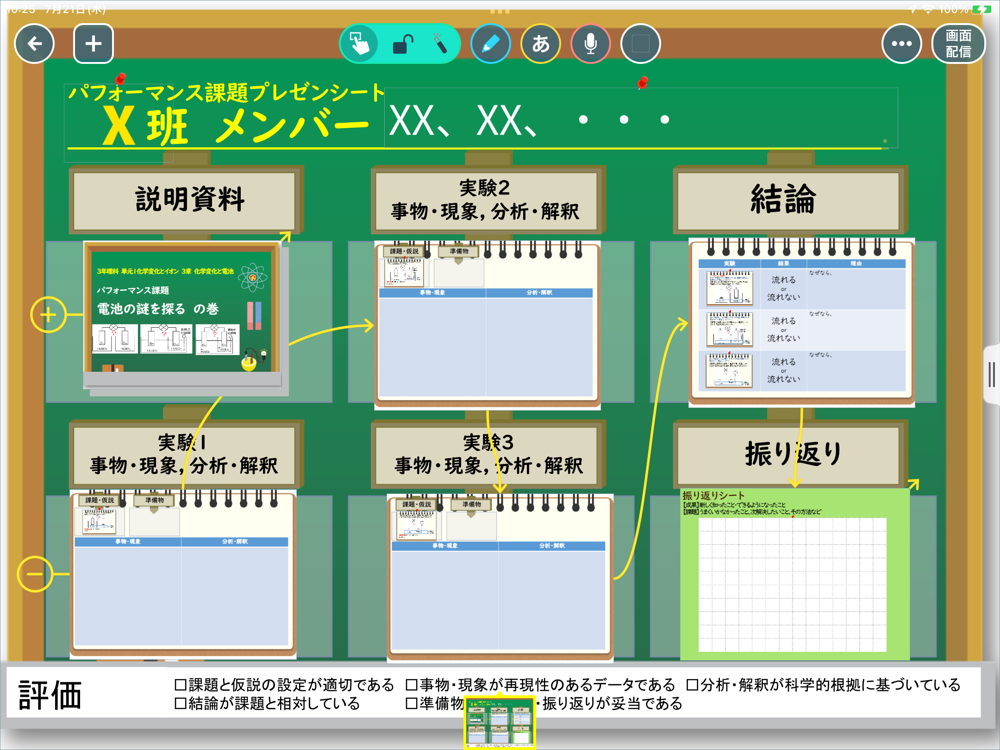

表現・伝達

写真・動画などもその場で発表資料を作成

ロイロでは、写真・動画など、さまざまなメディアを使ってその場でプレゼンテーションを作成することができます。

そのため、グラフ・写真・動画など、実験に関するさまざまなデータを組み合わせて短時間で簡単にプレゼンテーションを作成することができます。

プレゼンテーションも協働的に作成

共有ノートを使うことでプレゼンテーションもリアルタイムで共同編集することができます。

実験はグループで行うことが多いため、グループの結果を簡単にその場で共同編集してプレゼンテーションにまとめることもできます。

理科の授業でのロイロの活用法 基本編 実験・授業での活用法

動画による実践紹介

2022年3月4日に行われたイベントのアーカイブ動画です。

参考リンク

教科別活用法にもどる